多事毒論(2002年4月分)

四国0.5周

2002年4月30日(火曜日) くもり@四国

高知の友人宅で一泊したあと、帰りのルートを検討するも、急ぐ旅でもないし、せっかく四国まで来たのだからとんぼ返りするのも勿体ない気がしてきた。どうしようかなと考えながら取り敢えず走り出したところ、気が付いたらR33を松山方面に向かって走っていた。特に宛てもないし、そのまま松山を目指すことにする。R33は、川に沿って点在する山間部の集落をクネクネと繋ぎながら緩やかに山を登っていくルートで、谷川と新緑に囲まれた山深い感じの景色がとても良かった。途中に多少きつい勾配はあるものの、さすが旧一級国道とあって良く整備されており、通りにくかったり緊張を強いられるような箇所は特にない。山間の集落を抜け、松山の手前にある三坂峠から眺めた松山市街の風景はなかなかのものだった。

標高706mの三坂峠を越えると、急勾配とヘアピンの連続で一気に松山の市街地まで下ってゆく。この区間には10%のような勾配も何ヶ所かあり、対向する登坂中の大型トラックなどは壊れそうなエンジン音を轟かせていた。普通なら運転に集中せざるを得ないが、何台か前にブレーキ踏みっぱなしで走る超々々安全運転のローレルみたいなのがいたお陰で、ゆっくりと下界の景色を堪能することができた。その真後ろを走る軽トラにさえ煽られ、さらに後方では延々と渋滞が発生していることには一応気付いているようで、待避所があると左に寄って減速する気配は見せる。ところが、どういうわけかまたそのまま走り出すという、意味不明な行動を何度も繰り返ている。ついに道を譲ってくれとき、追い抜きざまに一瞥すると、乗っていた爺さんは明らかに硬直していた。よほど峠道が嫌だったようだ。

高知からは3時間あまりで松山に着いたものの、考えてみればやることがない。しょうがないので、そのままR11で高松へ向かうことにする。来たときは金に糸目をつけず高速道路をバリバリと使ったから、帰りは高松から宇野へ渡るフェリーで安く上げようという寸法だ。R11はどこまでも単調な道で、途中の山間部には申し訳程度の峠道もあるが、大部分は平地の真ん中や市街地を通る。製紙工場などが林立する伊予三島市内(窓を開けていたら何となく硫化水素臭かった)あたりで軽い渋滞に遭遇したが、市街地もすぐに途切れて交通量は少なくなるのでたかが知れている。讃岐富士かな、善通寺あたりで妙な形の山が見え始めると、香川に来たなという実感が沸いてくるのだ。丸亀あたりからは立派なバイパスが整備されているのでペースは速い。松山−高松は、4時間20分ほど。

たまたまかも知れないが、高松市内に入ると周囲の運転がやたらと荒くなる。大阪あたりの荒さとはまた異なる強引さを伴った車線変更の嵐で顔をやや引きつらせながら、宇野行きの宇高国道フェリーが発着する高松港に到着した。料金は 3,300円。高松を後にして、これで取り敢えず本州には戻れるが、着く場所が岡山なのでまだまだ走らなければならない(しかも一般道を)。宇野港でフェリーを下りて、R30で岡山市内へ向かう途中、見通しがよく、ハイペースで流れている片側二車線道路の右側車線の「ど真ん中」を歩く人影を発見した。危ないなと思って減速しながら近づくと、それは老人カートと押しながら暢気に歩くお婆さん。普通の神経があれば、絶対にそんなことはできない。明らかに痴呆のなせる技だ・・・痴呆の怖さを見た気がした。

岡山からは、R2の山陽道を真っ直ぐ東へ進む。夕方のラッシュに重なってしまったためか、岡山市内の交通量は多かったが、立体交差のバイパスがよく整備されているので流れは悪くない。R2を走っていると、「岡山ブルーライン」という有料道路の利用を促す看板がアホほど林立していた。セオリーとして、利用価値の薄い有料道路に限って、伸び悩む交通量を確保するためか、こういう看板をやたらと立てたがるものだ。曰く、姫路方面への近道らしいのだが、少なくとも地図上ではむしろ遠回りに見るし、実際にそちらへ分岐する車も少ない。当然の帰結として、わたしもR2をそのまま進む。R2の備前付近はちょっとした峠道で、船坂峠を越えた付近で県境を跨ぎ兵庫県に入る。県境から相生までは単調な二車線道路だが、相生から明石までは高速みたいな無料のバイパスがあるので、ペースは速い。

明石から先の第二神明道路は有料なので、ここを迂回したくなった。しかし、R2の現道は明石や神戸市内など交通量の多いところを通過するので、できれば通りたくない。そこで六甲山の北側の山中を通って大阪へ抜けるルートを思い立ち、加古川バイパスを加古川ICで降りて県道18号および県道20号で三木方面へ行く。三木からは県道38号でほぼ山陽自動車道に沿って神戸市北区を通り、西宮の北の果てへと出る。県道38号は山陽道の迂回路や神戸の北側の抜け道として利用されているようで、何もない山間部を通る道の割には交通量が多かった。西宮からはグネグネ道のR176で、中国自動車道沿いに六甲を下り、宝塚を経由して中央環状で吹田へと抜けた。と、こんな具合に600kmほど、ほとんどぶっ通しで走った一日であった。

明石海峡を渡る

2002年4月29日(月曜日) あめ@高知

大阪の実家で一泊したあと、高知へと向かう。本州から四国へ渡るルートはいくつもあるが、今回は明石海峡大橋を渡ることにした。普通ならフェリーに乗って安くあげるところなのだけれど、考えてみれば開通してから一度も渡ったことがないので、これをきっかけに渡っておくことにした。阪神高速と第二神明で、ぐるぐる回ってややこしい垂水ジャンクションまでゆき、ここで神戸淡路鳴門自動車道に乗り換える。そして、途中の舞子トンネルを抜けると、明石海峡大橋は突然、視界に現れる。橋がまだ建設途中であったころ、津名へ渡るフェリーから見上げた橋のスケールのでかさはよく覚えている。しかし、実際に車で走ってみると大きいのか小さいのか良く分からない。吊り橋に特有の勾配はすぐに上りから下りに変わり、3分ほどで淡路島に着いてしまった。

橋がよく見えるという淡路のサービスエリアで止まっても良かったのだが、何となく通り過ぎてしまい、そのまま神戸淡路鳴門自動車道で淡路島を突っ切るのだ。連休の谷間とあってか、道はガラガラに空いている。ところどころで海が見えたりするぐらいで、全線にわたり単調な道路が続くが、横風が強いからちょっと走りにくい。捕まっても免停にはならない程度の速度でずっと飛ばし(東名あたりと違ってみんな意外とゆっくり走ってる)、鳴門海峡を渡る大鳴門橋に30分ほどで到着。さらに、小鳴門橋も渡り、終点の鳴門ICで払った料金は、5,800円だった。高いのか安いのか、微妙なところだ。フェリーに乗れば少しは安くなるだろうが、神戸から鳴門まで、1時間もかかっていないことを考えれば、それなりのメリットはあるというべきか。

鳴門からは少しだけ一般道をゆき、徳島自動車道に乗る。併走する一般道であるR192を行ってもよかったのだが、今回は時間の約束があったため、金に糸目をつけずバリバリ高速を使うのだ。と思ったら、あろうことか徳島自動車道の脇町−美馬間が事故で通行止め。脇町で出ざるを得なくなったのだが、なにせ田舎の小規模インターなのでブースが2つしかなく、出口は大渋滞。一時間近くかかって、やっと迂回路のR192に辿り着き、美馬で高速に乗り直した(こんなことだったら途中までR192を使った方が早かったか)。吉野川沿いの僅かな谷間を走る徳島自動車道からの景色は良く、前方は開けているのだが、左右は常に山に囲まれている。でも、片側一車線なので、道路としてはちょっと中途半端な感じがする(なので、トラックなんかは下道を走るようだ)。

川之江東ジャンクションで、徳島自動車道から高知自動車道に乗り換える。高知自動車道は、四国の急峻な山脈地帯をトンネルで直線的にぶち抜いたような道だった。長大トンネルで山をくぐると、山と山の間にある谷を繋ぐ橋梁があり、そしてまた長大トンネル、というパタンで、カネがかかっていそうな作りだ。現在は大部分が二車線、部分的に四車線となっているが、新たにトンネルや橋を建設して全線を四車線化する工事が行われていた。そこまでする必要はあるのかという気もするが、地形が厳しいゆえ、ほかに使えそうな道がまったくないのも事実で、整備する効果はそれなりにあるだろう。事故渋滞の遅れを取り戻すべく飛ばしまくったせいもあって、美馬−高知は1時間10分ほどだったから、確かに高速は便利だけどね。

お寿司ごちそうさまでした>高知の人。

甲州街道経由で大阪へ

2002年4月28日(日曜日) くもり/はれ@茅野

連休中は車で高知に住む友人宅を訪ねることになっていたのだが、その前に長野県の八ヶ岳の近くへ寄っていくことにした。横浜から高知まで車で往復するとなると、距離が距離だけに、高速道路を使えば万単位の出費になってしまう。わたしは貧乏なので、今回は高速道路はできるだけ使わず、可能な限り下道を走ることを基本方針とした。

まずは横浜から長野までのルート。朝の05:50に横浜の自宅を出て、保土ヶ谷バイパスとR16で橋本五差路までいく。この時間帯だとまだ交通量は比較的少なく走りやすいが、それでもR16の交通量は時間を問わず多い。橋本五差路からは、R413およびR412で相模湖方面へ。神奈川から甲州街道へ出るにはこのを通ることが多いのだが、この道は狭い割に交通量が多いため、日曜日の早朝でも流れが悪い。相模湖駅前からR20甲州街道に入ったのは、07:20だった。中央道へ入る相模湖インターの交差点を横目で見ながら敢えて直進して、R20をそのまま甲府方面へと進む。八王子以西のR20は山道で交通量は少ないが、後ろが大渋滞していても気にせずのんびりと走っている軽自動車なんかが多くて速度が上がらない。

甲府着は、08:45。甲府の付近は市街地とあって交通量は多いものの、四車線+立体交差の立派なバイパスがあるのでペースは速く、09:15には韮崎に着いていた。市街地を過ぎるとR20はまた普通の二車線道路に戻るが、信号も少なく車の流れは順調。富士川沿いを走る、気持ちのいい道路だった。このあたりから道標に諏訪の文字が現れ始め、長野県境に近づいている実感が沸いてくる。もう少し走って中央道諏訪南インター付近に着いたのは、10:20ごろ。インター付近の標高は800mぐらいだと思うが、ここからは国道を外れて八ヶ岳の方へと入ってゆき、標高1300mぐらいまで一気に登る。急カーブと急勾配が連続する県道を抜け、そして現れたのは満開の桜か?。なんだか、季節が逆戻りしたようで変な感じだった。雪の残る八ヶ岳なんかも見て、いいところだったなあ(ここまでで195km)。

いいところなのだが、ここからさらに大阪まで行かなければならないので、ゆっくりしている暇はない。茅野を出たのは15:00ごろ、ここから先はR152で諏訪の街並みを見下ろしながら杖突峠を越える。R152で高遠までゆき、そこからはR361に乗って伊那に着いたのが15:45。伊那からはR151で飯田までゆく。市街地こそダラダラするが、郊外へ出ると景色の良いところも多い道だ。飯田から先は良い道がなかったのと、迂回している時間的余裕もなくなってきたため、中津川まで中央道に乗り、恵那山トンネルで一気に恵那山をすっ飛ばす。中津川着が17:30。要所要所で渋滞しているR19でだらだらと名古屋まで。ここからは都市部の渋滞を避けるため、勝川から東名阪で亀山まで行ってしまう(計画ではR23で四日市まで行くつもりだったのだが)。飛ばしまくって、亀山には20:00着。

ここからは名阪国道で、天理までいき、あとはR169、R24、R309などで大阪へ。この日の走行距離は590kmほど。

マウス死亡

2002年4月27日(土曜日) くもり/はれ

電源を入れっぱなしにしてあったパソコンに向かったら、マウスポインタが怪しげな動きをみせ、そのうち完全に動かなくなってしまった。原因が分からないので取り敢えず再起動してみると、こんどはマウスポインタがどこかへ消え去ってしまう。ちゃんと調べていないのでよく分からないが、どうもマウスがご臨終なさったようだ。Windows も大抵のことはキーコマンドだけで操作できるようになっているが、やはりマウスがあることが前提となっている。入力デバイスがキーボードのみとなるとさすがに使いづらいが、わたしは普段からキーコマンドを積極的に使う方なので、苦痛というほどでもない・・・いまは対処している暇もないのでしばらくこのままで使うことにしよう。

このあいだ広島へ行ったとき、紙屋町の交差点でLED信号機を見付けたので、思わず写真を撮ってしまった。通行人の視線から察するに、どうやらわたしはとても変なヤツだと思われていたようだ。まあ、無理もあるまい。無精で伸びた髪を後ろで束ねてスーツを着用しているというスタイルは、我ながらミスマッチの極みだと思っていた。そのうえ、雨の降るなか交差点の角にあった植え込みの中に入り込み、信号機にカメラを向けている人間を発見すれば、並の人間よりもいくらかは変人に耐性のあるわたしでも変なヤツだと思うだろう。そういえば、平和公園にいた小学生らからも、何となく珍獣を見るような視線が飛んでいた気がする。もっとも、そんなことを気にしているようでは、ここの Webmasterは勤まらんが(え?

あさっての先

2002年4月26日(金曜日) くもり

「しあさって」っていつのこと? わたしは、あさっての翌日のことだとばかり思っていたのだが、日本全国でそうであるわけではないらしく、あさっての翌々日のことをいう地域もあるそうだ。いままでそんなことはまったく知らなかったが、これを調べているサイトがある。ちなみに、「しあさって」を、あさっての翌々日の意味で使う北海道などの一部の人は、あさっての翌日のことを「やのあさって」と呼んだりするそうだが、わたしはそんな言葉が存在していたこと自体、調べるまで知らなかった。少なくとも、わたしが生まれ育って日常を過ごした近畿地方や中国地方では聞かなかった言葉だ。

大辞林には、西日本における「あさっての翌々日」のことは「ごあさって」と書いてあるが、わたしは「ごあさって」という言葉も、実はいままで使ったことがないのだ(どこかで聞いたことだけはある気もするが)。「あさっての翌々日」のことは「さきあさって」と呼ぶものだと思っていたが、これは大辞林に載ってもいない(「さきおととい」の誤用的応用なのか?)。実際、あさっての翌々日を当日からの相対で表すことは滅多になく、具体的な日付や曜日を使う方が圧倒的だ。考えてみれば、どんな言葉でも使われているところをあまり聞いたことがないので、何が正しいかも良く分からない。

まとめると、わたしは(口語では)こう使っている。

| -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |

|---|

| (なし) | さきおとつい | おとつい | きのう | きょう | あした | あさって | しあさって | さきあさって |

「おとつい」も関西の方言かな、そういえば。

道路

2002年4月25日(木曜日) あめ

連休中は大阪を経由して高知まで行くつもりなのだが、その前に八ヶ岳の近くへ寄っていくことになった。横浜から諏訪の近辺までは素直に中央道を使う計画だが、時間があれば R20の甲州街道をひた走るなど、何通りかの一般道ルートも考えられる。問題は、諏訪から岐阜および名古屋までのルートをどうするかだ。中央道を除けば、この付近には地図を一瞥しただけで「酷道」の予感がする実用性の低そうな道が寄り集まっているので、選択を間違うととんでもない目にあうことになってしまう。国道ならぬ酷道にチャレンジする趣味もないわけではないのだが、今回は通過することが目的なので、通過させまいとする道を敢えて通る気にはならない。

もっとも安全そうなのは、いったん塩尻まで出て R19の中山道をひたすら走るルートだろうが、わざわざ塩尻まで行くのは勿体ない感じがするし、なんだかメジャすぎるので面白みがない。となると、茅野から R152を通って R361で伊那へいき、R153を下るルートが比較的使えそうな感じだ。これで飯田まで行ったあとは恵那山の向こうにある R19へ移らなければ名古屋へは出られないが、中央道の恵那山トンネルという選択肢を敢えて捨てるとすれば、R256の清内路峠を越え、R19を目指すことになるだろう。R19に入り、名古屋まで辿り着けば、あとはどうにでもなる。諏訪から名古屋までオール一般道で行くならば、このぐらいが妥当なルートだろうか。

ところで、上記に出てきた国道には「酷道」として名を連ねるものも多い。通るつもりの区間は、調べた限りではほとんどが改良済みのようだが、R152は地蔵峠と青崩峠に、R256は小川路峠に、R361は権兵衛峠と姥神峠に、それぞれ未開通区間を抱えている(地形の険しい長野県には特に多いのだ)。わざわざ整備するほどではない区間もあるだろうし、立派な道路の早期開通が地元の悲願だと言いながら、必要性の疑わしいものもあるにせよ、繋げることや改良することに合理性を感じる道路も少なくない。構造改革と称してまるで一般論のように出てきた、「道路整備はもう十分」という議論は、いささか極端すぎはしないだろうか。

立派な一般道路があるのに、わざわざ片側一車線ぐらいの使えない高速道路を併走させることに意味はない、という指摘はあって当然だが。

平和公園

2002年4月23日(火曜日) あめ@広島

広島出張から帰ってきた。横浜−広島を往復すると、さすがにきついなあ・・・。

今日は、昨日の分と合わせて二日分更新。観光の話ばかりだと、こいつは仕事ではなく遊びに行っているのではないかと疑われてしまいそうなので、念のため断っておこう。業務系システムをいじる仕事では、業務が終了する夜になるまでは実作業に着手できないのだが、事前の打ち合わせや準備が異常に長引くといった「あり得ないような可能性」も考慮し、できるだけ早く現地入りするようにしている。そのため、作業を開始できる時刻になるまで待つことも仕事の一つなのだ。それが仕事ならば、いかに有効な方法で待つかを考えることも業務手順改善努力のうち。熱心なわたしは常に有効な待ち方を考案し続けているわけであり、そこで宮島を思いついたのだから、これは観光ではなく仕事である、と言うと殴られますか・・・やっぱり。

広島出張二日目は午前中に仕事が終わったので、広島の定番中の定番である平和公園に寄ってから帰ることにした。ここに来るのは三度目だが、久々なので原爆ドームを見ておくのも悪くはない。平日の昼過ぎ、しかも雨天とあって、原爆ドームの付近に一般の観光客の姿はまったくと言っていいほど見あたらなかった。代わりにいたのは夥しい数の小学生たち。おかげで、一人で来ていたわたしなんか隅に追いやられてしまい、写真を何枚か撮ることすら困難であった。しかし、雨の中でカッパを着てメガホン持ち、ガキどもを必死で束ねる先生を見ていると気の毒になってしまい、さすがにここは公共の場所だと主張しながら小学生の集団の中を突っ切っていく気にはなれなかった。仕方がないので、一団が去って次の集団が来るまでの僅かなの切れ目を狙いながら、自分の観光をする。

なかには、折り鶴の献納場所で黙祷をし、リコーダを吹きながら「平和の歌」みたいなものを合唱している集団もいた。それが慰霊の意味で行われているのならば分かるが、慰霊と平和を一緒くたに扱うことは正しいのだろうか。平和が望まれることに異論はないし、そういう意識を叩き込むために行っているのだ、と言われれば確かにそうかなとも思う。だが、判で押したように平和公園あたりへいって、過去に起きた惨事を学びつつ、祈ったり歌ったりすることが平和教育だなどというのは、やはり違うと思う。理想を語ることで実現できるほど、平和は生やさしいものなんだろうか。わたしには、単に武器を捨てることが平和に直結するとはどうしても思えないのだ。日本の、ある意味で歪曲しきった平和教育とやらを、ここで垣間見たような気がした。

世の中これからどう変わるかは分からないけれど、少なくとも現状では、原爆に類した大量破壊兵器が使用されうるような規模の大戦が勃発する可能性に憂慮することより、現に小競り合いクラスの紛争が定期的に起きていることの方がよほど現実的な問題だと言える。そうした変化に、我々の考える平和の概念は対応しようとしているのだろうか。例として自爆テロみたいなことをしてくる連中も、我々が考える平和とは相反する存在であることは間違いなかろう。しかし、これまでには見られなかった大義名分と方法論で挑まれる新たなカテゴリの戦争に対し、平和記念資料館に展示してあるような原爆の被害資料をもとに「平和の願い」を唱えることには無理がありすぎる。現実を考えれば、平和記念資料館は、いまとなっては歴史資料館ではないのだろうか。

平和公園あたりを見学している小学生に求めるつもりはないけれど、ああした教育受けながら成長した人に、では我々は平和を実現するために、具体的に何をすべきなのか? と尋ねてみたとしよう。内容はともかく、少なくとも何らかの答えを言える人すらどれだけいるというのだろう。答えがあったとしても、50年以上もやってきた、いわゆる平和教育やらが、その答えを導くためにどれほど貢献したのだろう。

宮島

2002年4月22日(月曜日) くもり@広島

初日は仕事の関係でかなりの空き時間ができてしまったので、宮島に立ち寄ってみた。

広島の市街から、宮島ゆきの航路が出ている宮島口までは、汽車ことJR山陽本線で行く方法と、広電宮島線で行く方法の二通りがある。広電は駅数がやたらと多く時間がかかるので、普通は速いJRの方を勧めたいが、それではいまいち味気がない気もしたので、今回はのんびりと広電で行ってみた(ちなみに、帰りは時間がやばくなってJRにした)。広電は、広島市内は路面電車として道路上を走っている。市内は150円の均一料金で乗れるので短い移動でも高いとは思わないし、本数も多いのでかなり便利である。運賃が安いのは中古車輌を積極的に使っているからだと聞いたことがあり、確かに古いのもいっぱい走っているのだが、いつのまにか新型の超低床の車両も入っていた。激しい音を出しながら加速する古い釣り掛もいい感じだが、やたらとトルク感のあるVVVFな車両も悪くないねえ。

宮島口に着くと、平日の中途半端な時間帯とあって、宮島へ渡るフェリーに乗る客もまばら。宮島に着いても、繁忙期は忙しく客引きしているのであろう土産物屋もシャッターを下ろし、島全体が閑散としていた。いるのは修学旅行と思しき団体や、「旅の恥はかきすて」の意味を取り違えているとしか思えない暇そうなジジババばかりの騒々しい観光集団、それに恐らく傷心一人旅風の方々ぐらいだ。そんなわけで、島には人よりも鹿の方が多くいるのではないかと思えるほど。どういうわけか宮島には、奈良と一緒でそこらじゅうに鹿がいるのだ。見ているとかわいいのだが、戯れようとすると愛想のないやつが多い。観光客を見つけると、最初は向こうから興味を持って近づいてくる(突進してくる?)のだが、何も貰えないと分かると、すぐにそっぽを向かれてしまうので、ケツの写真ばっかり取る羽目になった。

桟橋から厳島神社へ向かう途中、土産物屋で宮島名産あなご竹輪なるものを発見したので、買ってみた。竹輪の中にあなごを埋め込んだもので、当たり前だが、あなごの味がしてなかなか美味しいのだ(暖めたらもっと美味いはずだが、冷たいのしか売っていなかった)。あなご竹輪を食べながら歩いていると、何も持っていなかったときにはあれほど愛想の悪かった鹿が欲しそうに寄ってくる。同行者が少し分けてあげると美味しそうに、というわけでもなく、ほとんど無表情で与えられたものを食べていた。どうやら鹿ってやつは何でも食うみたいで。食べ物を見せてしまったがために執拗にたかられていたかわいそうな観光客なんかもいる。まあよく心得ているというか、現金なやつらだ。関係ないが、あなごのシーズンは冬だそうで、残念ながら今回は時期が悪くてカキもあなごも逃してしまった。

宮島といえば、厳島神社だ。中に入った途端、朱色の梁と柱が延々と並ぶ廊下が現れ、ちょっと幻想的な感じの雰囲気だった。神社は浅瀬の中にあるので、絶えず床下浸水している状態にあり、朱色と白の建築物が海水に写る感じは綺麗。でも、これではしょっちゅうメンテナンスしていないと朽ち果ててしまうのではないだろうかなどと考えながら眺めていた。最後になってしまったが、有名な海の中に立つ大鳥居も、なんだかぽつりと不思議な存在だ。どうしてこんな場所に建てる気になったのだろう? ともかく、今回は時間に追われながらの観光だったので(滞在時間1時間ちょっと)、ほとんど駆け足で中を見回って感じになってしまった。またゆっくりと来てもいいところだな。

自衛隊

2002年4月21日(日曜日) あめ

明日から一泊二日の予定で広島出張。そんなわけで、更新はお休みするかも知れません。

何となく汎用ニキシ管表示器の回路図なんて描いてみたりした。時計にでも、温度計にでも、圧力計にでも、被ばく線量計にでも、要するに何にでも使えるようにと、シリアルでデータを送ったらニキシ管に数字が表示されるという汎用表示器にする。74141はTTLだから、シフトレジスタも何となくTTLにしてみようかと思って秋葉原で探してみると、74LS595なんてものがいまだにあった。あるにはあったが、一発500円という値段を見て買う気がなくなり、100円の74HC595にする。詳しいデータを見ていないので何とも言えないが、たぶんドライブできるだろう。問題は、ニキシ管の駆動に必要な170Vの電圧を5Vから作る回路だ。作るのも面倒だから、秋月で売っている冷陰極管用のインバータが使えるかな・・・ニキシ管も冷陰極管のお仲間?

共産党ですら、建前上は自衛隊の存在を憲法違反としつつも、容認路線に転換している点は大変に興味深い事実だ。自衛隊の存在を要因とした明確なマイナス面があるわけでもなく、災害復旧などでむしろ活躍しているにも関わらず、あれは要らないとも言っていられなくなったゆえだろう。かといって、普通の人が自衛隊の何を知っているかというと、やっぱりそれ以上のことは何も知れないのではないか。過去に自衛隊が話題になった場面といえば災害復旧現場かPKO派遣の道路工事ぐらいで、そうした具体的な行動のみから帰納的に定義すれば、自衛隊とは国をあげて訓練しているドカタ屋である、ということになってしまう。富士あたりでドンパチやっていることからすると、明らかにそうではないのだが、こんなもの一部のマニアに受けるぐらいで、普通の人はやっていることすら知らないのでは。

そんなわけで、違憲ながらドカタ屋として置いておくのなら構わないという共産党の理論は、奇妙ではあるけれど、これは自衛隊に対する歪曲したイメージを実にうまくまとめた名理論ではなかろうか。考えてみれば、どうしてドカタ屋が富士で演習するのかとっても不可解なのだが、ドカタ屋として「親しまれる」ようになるまで40年間近く、どうやってかは知らないが、わざとそこを深く追求しないようにしてきたわけである。それゆえ、いまさら「自衛隊はドカタ屋じゃなくて防衛屋です」という正直な訂正をしつつ、「そのための法律を整備します」などと言ってみると、「なにいってんの」というリアクションが帰ってくることは実に自然なものだ。取り敢えずドカタで既成事実を作っておいてから、あとから覆せばいいとも受け取れるやり方は、21世紀の防衛ビジョンを見据えての国策だったのだろうか。だとすれば、驚くべき先見の明・・・

有事法制のことを書こうと思っていたのだが、まとまらないのでこんな話になってしまった。

ニキシ管

2002年4月19日(金曜日) はれ

いつぞやにニキシ管の話を書いて以来、いつかニキシ管を手にしてやるぞと密やかに画策していたが、とうとう我慢しきれなくなってニキシ管を買ってしまったのだ(写真左の小さいやつがZM1010、右の大きいやつがZM1040、いずれも Philips製)。知らない方のために、ニキシ管とは何十年も前に使われていた数値を表示するデバイスで、管の中に入っている、数字の形をしたカソードが発光する仕掛けになっている。ちなみに、その周囲にある金網がアノードだ。とりあえず実物を手にできただけでも嬉しいのだが、駆動に必要な高電圧を出せる電源がなくて、まだ一度も点灯させていないのはちょっと残念だ。さて、これを使って何を作るかは、まだ決めていない。

ところで、ニキシ管の背後に写っているレールの中身は、いまやニキシ管自体よりも入手困難と思われる SN74141N。ニキシ管をドライブできるBCDデコーダである。執念で探し当てた、というのは嘘で、勤め先の在庫を探してみたら、ほとんど腐りきったようなTTLの山から数個だけ出てきたのだ。まさか自分の職場に探しものが転がっているとは思いもしなかったから、灯台下暗しとはまさにこのこと。高耐圧のトランジスタを並べるという手もあったが、すかさず横領してきた。7205という製造年週の刻印から、このICは1972年に製造されたものであることが分かる。そのころ、わたしはまだ生まれてもいなかったから、こいつはわたしよりも年寄りなのだ。酸化が進み、真っ黒になったピンが、眠り続けた星霜を物語る。30年という時を超え、果たしてこいつは動くのか――ちょっと心配になってきた。

誰にでも否応なく――いっそ生まれてこなかった方がよかったのに、生まれてきたから仕方がなく生きている者にさえ――年に一度やってくるという意味では、誕生日というやつも至極残酷な日だ。祝福されるぐらいなら、塩を撒かれた方がまだ愉快だと思っていても、人それぞれの誕生日は着実にやってくるのである。そんな自分から、そんな自分に贈った今年のお誕生日プレゼントは、ニキシ管。何らかの光を放つデバイスに初めて電源を繋いでみたとき、たとえそれがただの物理現象に過ぎないと分かっていても、そこから放たれたかの比類なき新鮮な輝きに、つい「生まれてくれて Welcome」と言ってみたくはならないだろうか。光モノには、赤子の誕生を喜ぶかのような、そんな魅力があるのだ。

ではいったい、自分にはどんな魅力があるのだろう。自分が産声を上げたときに言われたはずの Welcome のなど、とうの昔に忘れてしまった。そんな自分に、生まれてくれて Welcome と言ってくれ、思い出させてくれる人が現れることはあるのだろうか。いや、よしんば現れてそう言ってくれたとしてもだ。そのときまでに、自分はその Welcome を真に心から受け入れられる人間になっているだろうか。なにが Welcome なのだと思わない人間になっているだろうか。仕方がなく生きてきた間にも、人と出会い、揉まれるなかで、分厚い甲冑の妙な形をした角張りは摩耗して消えつつあるように思う。だが、多角形でいう内角の頂点ばかりは外からの鑢で丸め落とされることがなく、依然として尖ったままで現存しているらしい。

自分にはどんな魅力があるのだろう? 仕方がなく生きてきたと思っていた月日は、そうではない意義のある月日への些細な前段階に過ぎないのだろうか? 少なくとも、自分で自分に突き刺している内角を、内側から丸めてゆかない限り、その答えを自分で知ることはあり得ないように思う。

――ただ、そう思うも能わず、今日で歳だけがまた一つ増えた。

電気の味

2002年4月18日(木曜日) くもり

昨日は006Pの味について書いたが、あのような方法で味覚の感度や味覚障害を検査する方法が、耳鼻咽喉科には実際にあるらしい。二本の電極のうち、一方を首輪のように首に装着し、もう一方を舌に当てて電極間に流す電流を徐々に下げていく。そして、電気の味がしなくなるところを調べて味覚の閾値を調べるのだそうだ。昨日の実験の結果によると、わたしの舌では数マイクロアンペアが限度のようだが、幸か不幸か、わたしはみんなが不味いというものをあまり不味いと感じない便利な人間なので(不味い店でも困らない)、味覚には自信がない。味にうるさい人はナノアンペアオーダの「電気の味」も感知できるのだろうか、料理評論家みたいな連中の舌を測定して数値化すると面白いかも知れない。

駐車禁止の標識なら誰でも見たことはあろうが、わたしの知るかぎりでは大阪府でのみ、どういうわけかこれに「自動車」の補助標識を付けまくっている。駐車禁止の「車」とは自動車のほか軽車両も含まれるので、原則として駐車禁止場所には自転車などを止めることもできないのだが、大阪府だけは、わざわざ「自動車」の補助標識を付けて軽車両を除外しているのだ。まあ自転車ぐらいみんな気にせず止めているが、道路交通法はともかく条例に基づく撤去処分の方が恐いという人もいるはずだ。それならば、馬なんてどうだろうか。馬は公道に出ると「軽車両」に分類されるので、「自動車」の補助標識がある駐車禁止場所に、適切な方法で止めておけば駐車違反にはならない。役所の放置自転車撤去トラックも、さすがに馬には手を出せないのではないか。

いやー、馬で都市部の道を颯爽と駆け抜けるのもなかなか雅やかで良いですな。

006Pの味

2002年4月17日(水曜日) くもり時々あめ+強風

晴れ間と、鉛色の雲と。今日は建物が揺れるほどの強風がずっと吹き荒れていたおかげで雲の流れが速く、空を眺めていても飽きない一日だった。ほとんど霧のような小雨でさえ降らせるべきかと戸惑う優柔不断な雨雲を、咎めるかのように切り裂いて出てきた晴れ間は綺麗だったな。

「006Pの味」を知らない人には、どう説明すれば良いのだろうか。つまるところ、舌が感電しているわけだから表現としては「ピリピリ」なのだが、感電部位が味蕾であると、酸っぱいような苦いような、何とも言えない複雑な味覚も伴う。やはりあればかりは一度やってみないと分からないのだが、思えば006P電池(*1) なんて最近はほとんど見なくなった。あらゆる電子回路の低電圧化が急速に進み、ディスクリートで組むことがなくなったためだろうか。いまどき9Vもいるような携帯機器などまずあり得ない。必要な電圧は、電源に頼らずDC-DCコンバータで作るのがトレンドだろう。電池ボックス自体がDC-DCになっていて、1.5Vの乾電池一本で動くアマチュア無線機さえある。いま006Pが多用されているものといえば、コンビニで売っている携帯電話の簡易充電器ぐらいだろうか。

ところで、006Pが味見の対象になってしまったのは、そのいかにも「舐めてください」と言わんばかりの形状ゆえだろう。普通の乾電池は両極が離れているので、そのまま舐めようと思えば丸ごと口に入れるしかないが、006Pの端子はとてもいい位置ある。すなわち、形さえ適していれば、なにも006Pある必要はないのだ。というのも、006Pが織りなす9Vの味は、初心者には刺激が少々強すぎるような気もする。初めてタバコを吸ってみようと思った人が、誰かから貰ったキツいタバコを一服して参ってしまうのと同じで、急に9Vも喰らったら嫌になってしまうかも知れない(いずれも好きである必要はまったくないが)。それならば、より低い電圧からスタートした方がいいのだが――いったい、何ボルトから「味」があるのだろうか。結論からいえば、かなり低い電圧でも味わえることが分かった。

安定化電源を舐めて、実験することにした。はじめは乾電池一本分にあたる1.5Vに電圧をセットして、両極のみのむしを概ね006Pの端子と同じ間隔で舌に当ててみると・・・なんと、1.5Vでもちゃんと味があった。どんな味かといえば、006Pの味をもっとマイルドにしたものとしか説明できないが、1.5Vでも味はするのだ。このときの電流を計ってみると、30μAほどだった。では、下限はどのぐらいなのだろう。個人差はあると思うが、わたしの人体実験では、300mVぐらいから気のせいではない確かな味が感じられた。舌に300mV印加したときに流れた電流は、たったの2〜3μA(手元にある電流計では測定限界ギリギリ)。人体のほかの部位についてはどのぐらいの電流から感じ始めるのか知らないが、少なくとも舌はかなり電気に敏感のようで、アルミホイルで味がしてしまうことにも頷けてしまう。

こんなアホな実験をしていて、ふと思い出した。小さいころ、歯医者さんで歯にフッ素の電気めっき(?) みたいことをやってもらったことがある。その際、手にアース棒みたいなものをしっかりと握っておくように言われたので、口から棒まで電流が流れていたことは確かだと思う。あのときはどのぐらいの電流が流れていたのだろう。もしかしたら、006Pのような味がしていたのかも知れないが、残念ながらいまとなってはどんな味だったかまったく記憶にない。

(*1) いまは006Pとは呼ばない。正式には、6F22(マンガン)あるいは 6LR61(アルカリ)。

続々・渋滞の通過時間

2002年4月16日(火曜日) くもり時々はれ

4月12日に書いた「続・渋滞の通過時間」の解答編。

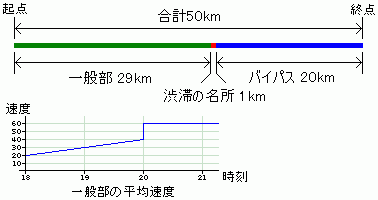

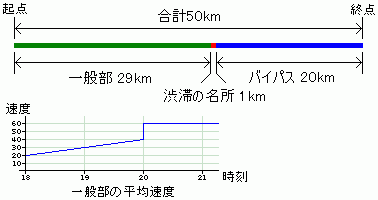

出題者のくせに数学が苦手ときていて情けないのだが、自信がないながらも、問1a の答えは19時53分。まず、18時から一般道の平均速度が急に変わる19時までの60分に走行できる距離を求めると、15kmになる。次に、残りの14kmを走行するのに必要な時間を別に計算し、渋滞の名所でかかる10分を加算すれば、一般道の所要時間96分が求まる。すなわち、バイパスに入るのは19時36分だ。この時点でのバイパスの初速度を計算し、20kmを走るのにかかる時間17分を求めれば、終点には19時53分に到着することになる。問2b は、敢えて言えば18時ちょうどになるけれど――出題が明らかに変ですね、そうですよね、すみません。問題の内容を少しか変えてみても理に叶ったものにはならないし、寝ながら作ったためか、自分でもなにが意図だったのか良く分からない・・・。

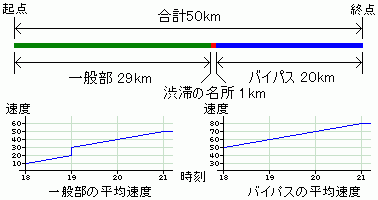

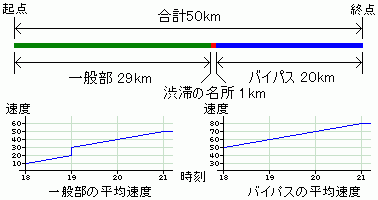

そもそもの話は、「渋滞が解消しつつある道路では、すぐに走行せずに起点で待機することは得になるのだろうか」ということだった。4月12日の問題に出てきた道路では、その点ではどうなのだろう。待機時間と、起点での待機時間を含めた終点に着くまでの経過時間を、待機1分から180分まで計算してグラフにしてみた(凡例の「合計所要時間」とは、一般道とバイパスの所要時間の合計)。これを見ると、初めのうちは渋滞に突っ込んでも待機しても、結果的な経過時間はあまり変わらないことが分かるだろう。たとえば、起点で18時から60分間待機しても、到着は24分しか遅くならない。わたしなら、この時間を使ってお風呂に入るだろう。60分でゆっくりとお風呂に入って、空いた道を帰り、帰宅後の入浴を省略することで差の24分を埋めれば、非常に合理的なのだ。実は、経験則から車にはお風呂セットを常備してあるのだが。

しかし、総計1000回ほども二次式を解く作業は、本当に大変だった――ふぅ。

スタイルシート

2002年4月15日(月曜日) はれ/くもり

「番号灯のLED化」を暫定公開。暫定なのでインデックスからはリンクを張らず、取り敢えずここをお読みみなさまだけに公開することにした。

なぜかというと、突撃実験室では初めてレイアウトにスタイルシートを使ってみたのだが、なにせ前例がないので、苦情だけ先に受け付けた方がいいのではないかと判断したためだ。何種類かのブラウザで表示させてみたところ、レイアウトが意図した通りにならないぐらいならまだ良い方で、ほとんどまともに見られなかったりするものもある。異なるブラウザでそうなるのなら分かるが、同じブラウザでもバージョンによってプロパティの解釈がぜんぜん違ったりするようだ。少なくともわたしの環境で確認できる範囲のブラウザで、おおむねきちんと見られるよう対策するだけでも苦労したので、まともに見られないブラウザはまだあるかも知れない。

これを嫌って、いままでは敢えてスタイルシートは利用せず、時代の趨勢に逆らいながらも、レイアウトにはレガシーな方法を使ってきた。しかし、文章構造とレイアウトの分離によって計られる作業の合理化には大いにメリットを感じるし、スタイルシートを理解しないブラウザを使っている方が減ってきたこともあり、そろそろ使ってもよいころかと考えるに至った。もっとも、必要以上にブラウザの性能を要求するページは作らないという、当サイトのポリシーを曲げるつもりはないし、レイアウトに凝った派手なサイトにする気もない。基準をローエンドに合わせれば限りがないので線引きによる限界はあるにせよ、なるべく多くのブラウザで同じものを見られるようにしておきたいのである。

そんなわけで、見られないなどの苦情があれば、お手数でもご連絡いただければ幸いである。

音感

2002年4月13日(土曜日) はれ

絶対音感のある人にホワイトノイズ(あらゆる周波数成分が均等に含まれている雑音)を聞かせるとどんな音階に聞こえるのかと前々から不思議に思っていたが、なんてことはない、明確な音階のない音は「音階なし」と判断するだけのようだ。絶対音感のある人体実験協力者とホワイトノイズの発生源という都合の良い組み合わせがなかなか揃わないので、実験してみたいと思いつつもできないでいるのだが、スネアドラムは音階には聞こえないというから、ホワイトノイズも似たようなものだろう。もっとも、聴覚の周波数特性もフラットではあり得ないので、ホワイトノイズを継続的に聞けば、感度のピーク点が、音階として聞こえてしまう可能性はあるかも知れない。

人の声や鳥のさえずりなどを音階として表現できそうなことは普通の人でも想像が付くだろうが、おおよそ音階として認識しえないだろうと考えられる音でも、音階として認識できてしまうというから凄いなと思った。たとえば、手元にあったキーホルダの鍵をジャラジャラと振って甲高い音を立ててみたら、それも音階になっているという。10音ほどの和音になっていて、その中でも特に「ラ」の音が強く出ているというのだが、わたしには何度聞いてもジャラジャラという耳障りな雑音にしか聞こえない。まるで歩くFFTアナライザのようだと思ったが、そういうデジタルなものでもなく、意識せずとも「あ」という声が「あ」に聞こえるのと同じように、ごく自然な感覚であるそうだ。

わたしには当然ながら絶対音感などないのだが、音楽を聴いているときに鍵盤が前にあれば、12分の1よりは有意な確率でどの音が鳴っているかを当てられる。できる楽器とできない楽器があり、和音になると混乱する程度で精度は低いが、はっきりとした音なら分かる。間違える場合にも決まった傾向があり、短二度外すか、完全五度ずれてしまうかのどちらかが多い。短二度は、実際に音を鳴らせば不協和音に聞こえるからまだ修正できるが、完全五度のずれは、鳴らしてみてもコードに混じって綺麗に聞こえたりするので、気付かなかったりする。しかし、空で音階が分かるわけではないし、鍵盤があっても決してはっきりと分かっているわけではないのに、だいたいの目星がつくのはどうしてなのか自分でも不思議だ。

続・渋滞の通過時間

2002年4月12日(金曜日) くもり/小雨

昨日の渋滞問題は「おかしいんじゃないのか」というご指摘をいただいた。平均速度の伴う渋滞の発生する一般部が29kmしかないのなら、初速度が20km/hであれば20時になるまでには必ずバイパスの入口に到着できるはずだ、というわけだ。まったくその通りで、18時に起点を出発すれば、たとえ平均速度が20km/hのまま上がらなかったとしても、1時間半足らずで着いてしまうのだから20時にはなりえない。すなわち、「20時になると渋滞がなくなる」という条件は全く関係がないので、問1は計算がやや面倒なだけで、大して複雑な問題ではなかった。普通は気付きそうなものだが、初めは均一に渋滞している一般道だけが50kmも続く道路のモデルを作ったところに、あまり考もせず後からバイパス部を付け加えたのがいけなかった。

問1の答えは、19時33分。わたしは、20km/hから毎時10km/hずつ加速した場合の移動距離 (20t + 5t^2) が29kmになる時間 t を求めるために、5t^2 + 20t - 29 = 0 を解いて一般道の所要時間を計算し、あとは渋滞の名所とバイパスの通過に要する25分を加算することでこれを得た。都市部における渋滞の経験則を考えると、平均速度が20km/h〜40km/h程度では渋滞といっても知れたものであることが分かる。はまったって感じの渋滞の平均速度は、もっと低いはずなのだ。問1が分かれば問2もさほど難しくない。今日は時間が取れなかったのでできなかったが、掲示板に書いていただいた回答によると約23分となるそうだ。すなわち、渋滞が解消する傾向にあるのなら、渋滞に突っ込まずに待機して別のことをしていた方が、到着時刻の遅れを差し引いても時間を(この例では8分)有効に使えるということになる。

そんなわけで、改良版を作ってみた。

そんなわけで、改良版を作ってみた。

起点から終点までの合計延長が50kmで、初めの30kmの区間が普通の一般道、残り20kmの区間が自動車専用のバイパスとなっている道路がある。一般道部分では、18時のときに平均速度が10km/hとなり、18時から19時のは間に60分に10km/hの割合で直線的に上昇する。19時になると、渋滞は少し解消して平均速度は30km/hまで上がり、それ以降は平均速度が50km/hに達するまで60分に10km/hの割合で直線的に上昇する。ただし、バイパスの入口は「渋滞の名所」となっているため、バイパスの入口までの1kmの区間を通過するためには、時刻に関係なく10分かかるものとする。バイパス部分では、18時のときに平均速度が50km/hとなり、それ以降は平均速度が80km/hに達するまで60分に10km/hの割合で直線的に上昇する。途中で止まったりせずにこの道路を走行する場合について、次の問いに答えよ。

問1a. 起点を18時に出発すると、終点に到着するのは何時何分か。

問2b. 渋滞を避けるために、18時から起点で待機することにした。待機せずに出発して終点に到着する時刻と、待機してから出発して終点に到着する時刻の差に、待機時間を加えた時間を最小(最大効率点?)とするには、何時何分に起点を出発すればよいか。

渋滞の通過時間

2002年4月11日(木曜日) くもり/小雨

渋滞している道を通過せざるを得ないとき、渋滞に突っ込むんだ場合と、混雑が少し緩和されるまで待った場合とでは、待ち時間も含めた合計の所要時間にどれぐらいの差が出てくるのだろうか。そんな話を昨日の雑記で書いたら、どうも気になって計算してみたくなった。そこで、夕方の渋滞を想定して以下のようなシミュレーションモデルを作ってみる。

渋滞している道を通過せざるを得ないとき、渋滞に突っ込むんだ場合と、混雑が少し緩和されるまで待った場合とでは、待ち時間も含めた合計の所要時間にどれぐらいの差が出てくるのだろうか。そんな話を昨日の雑記で書いたら、どうも気になって計算してみたくなった。そこで、夕方の渋滞を想定して以下のようなシミュレーションモデルを作ってみる。

起点から終点までの合計延長が50kmで、初めの30kmの区間が普通の一般道、残り20kmの区間が自動車専用のバイパスとなっている道路がある。バイパス部分は常に80km/hで流れていて渋滞は起きないが、一般道部分では、次のような渋滞が全区間において均一に発生する。18時のときの平均速度は20km/hで、それ以降20時までは、60分に10km/hの割合で平均速度が直線的に上昇する。20時になると、渋滞は途端に解消して平均速度は60km/hまで上がり、それ以後は平均速度に変化はない。ただし、バイパスの入口は「渋滞の名所」となっているため、バイパスの入口までの1kmの区間を通過するためには、時刻に関係なく10分かかるものとする。途中で止まったりせずにこの道路を走行する場合について、次の問いに答えよ。

問1. 起点を18時に出発すると、終点に到着するのは何時何分か。

問2. 渋滞を避けるために起点でできるだけ長く待機したいが、終点に到着する時刻と、起点を18時に出発して終点に到着する時刻との差を15分未満としたい。この場合、起点で待機する時間は何分間とすればよいか。

問0. この問題は、論理的に解けるものであるか?(笑)

というのも、このモデルを思いついた本人ですら、まだ回答していないのだ。少し考えてみたところ、問1についてはひとまず計算方法だけは導き出せた気がするが、ありがちな問題のように見えて意外と複雑である気がしてきた。渋滞が解消しつつある状態の道路を走行することは、18時の平均速度を初速度とした等加速度直線運動と考えればいいはずなので、移動距離sを一定として時間tを求めれば出てくるはずだが、途中で20時を過ぎると等速直線運動になってしまうので、たぶん一回の計算でポンと出てくるものではないと思う。これさえ出てくれば、問1の答えは簡単に求められるはずだが、問2については、いいアプローチが思い浮かばない・・・。

これ、誰かやってみる?

渋滞の不思議

2002年4月10日(水曜日) くもり

二日連ちゃんで八王子の日。往復で100キロ近い移動も入ってくるうえ、わたしに回ってくるような依頼といえば大抵は一ひねりも二ひねりもある特殊事案の処理なので、決して気楽ではない。とはいっても、普段のように事務所に籠もりきって仕事をしているのも、変化がなくていまいちつまらないものだ。考えてみれば、やりようによっては家から出なくてもできてしまいそうな仕事も多いが、在宅勤務なんてやつは精神衛生上どうなのだろうか。毎朝6時に起き、1時間ほどかけて大阪の郊外にある実家から大阪市内まで満員電車で通勤していたときはそういうのも良いなと思ったりしたが、まあ職住接近ぐらいが最良かなと思う。嫌でもあった読書の時間は、めっきり減ってしまったが。

ところで、八王子からの帰りはだいたい遅いのだが、たまに仕事が早く片付いても、なまじ早く帰路に就くと渋滞に足止めされてしまうのだ。こういう場合は、どうするのがベストなのだろうか。渋滞が少し緩和するまで待っても、渋滞に突っ込んだ場合と時間的にあまり変わらないのなら、空いた道を気持ちよく帰った方がいいに決まっている。しかし、そうすると大幅に遅くなるのなら、我慢してでも渋滞の中を行った方が時間的なメリットが大きくなる。道路状況なんて刻々と変わるし、ある時刻を過ぎたり、ある渋滞の名所を過ぎると不思議と流れだす道路もあるから、どっちとも言えないかなあ。

みずほ

2002年4月8日(月曜日) くもり/はれ

みずほ銀行が相次ぐオンラインの障害で叩かれているが、わたしは給与の振込やら電話代の引き落としやら、すべて旧第一勧業銀行(現みずほ)になっているので、他人事ではなかった。さっそく遭遇したトラブルは、4月1日に現金を引き下ろそうとしてATMだけ置いてある出張所へ行ったら、三機あるうち一機しか稼働しておらずに大行列。ATMの故障は前にも何度か経験しており、時々あることなのでそのときはまた運が悪いなと思いながら気長に並んだが、報道によるとそんな単純な問題でもなかったようだ。それ以来、通帳の記帳は行っていないので、言われているような二重引き落としなどがあったかどうかは確認していないが、困ったものだ。

短時間のトラブルならともかく、ここまでの事態になると仕方がないとは言い難いが、互換性のないと思われるシステム間を相互接続する作業が容易でないことは想像がつく。拡張に拡張を重ね、変に複雑化しながら規模を大きくしたネットワークをいじったことのある方なら現場の恐ろしさはお分かりになると思うが、人間のすることで初めからパーフェクトを達成するのは難しい。机上ではいくら入念に計画したつもりでも、実作業で初めて明らかになる問題は多かれ少なかれあるもので、なかなか原因に気付かないこともある。分かってみると、案外に下らないことだったりするのだが――結局、モノは本当に素直である。作った通りに動くのではなく、作れた通りにしか動かないのだから。

かっこう

2002年4月7日(日曜日) あめ/はれ/小雨

近所で行われていた再開発事業がほぼ完了したのと同時に、前にある交差点が改良されて信号機には視覚障害者を誘導するための「かっこう」が設置された。だが、その交差点は普通の十字路なのに、「かっこう」と鳴く横断歩道は4方向あるうちの1つのみ。しかも、すぐ近くにある別の信号機には設置されていないから、やることが中途半端だと言わざるを得ない。同種のものでは、点字ブロックでも意味不明な設置を見かけることがある。市役所や図書館など、いかにもという公共施設に面した歩道にはそうしたものが設置されているのに、次の交差点で歩道が途切れると、その先では点字ブロックが消滅してしまうというようなやつだ。

こういう設置を見ると、実用上の価値があってやっているというよりも、「ここは公共施設の前だからちゃんと付けてありますよ。これで文句はありませんね?」と、わざとらしく主張しているだけではないかと思ってしまう。なにも、全国津々浦々のあらゆる道路施設がバリアフリー化されていなければならないとは思わない。一日に数えるほどしか人の通らない歩道に、せっせと点字ブロックを整備するようなことは明らかに無駄だ。ただ闇雲に付ければいいというものでもない。しかし、現実に行われているバリアフリー化とやらは、その効果を考えるよりも先に、いかにもやってますよと分かる形で行われがちではなかろうか。そこで、少なくとも役所の前だけはきっちりと、という考えが発生するのかも知れない。

オタク歩き

2002年4月6日(土曜日) はれ

スーパーカーゴという軽貨物運送屋さんチラシが会社のポストに入っていた。チラシを受け取ったわたしは、そこのロゴを見て爆笑。ついつい、これが「スーパーカーブ」に見えてしまうのだ。スーパーカーブ――派手なスキール音を深夜の峠に響かせながら、荷物を満載した軽トラックがどこぞのハチロクよろしく九十九折りをとんでもないスピードで抜けていく――この響きからは、そんな様子を想像してしまい、一人で大ウケだったりした。ほんとにそうだとしたら、ここには絶対に荷物を頼まないが。

ちょっと買い物があって、久々に秋葉原に行ってきたりした。土日ともなれば、とにかく道路という道路が人が溢れているので車で行くとストレスをためにいくようなものだが、荷物があるときは仕方がない。ところで、普通のところなら実質的に歩行者天国みたいになっている狭い道でも車が来れば端に寄って通してくれるものだが、どういうわけか秋葉原の路地に限っては誰も退くことなく道の真ん中をチンタラと歩いている。コミケとかの会場へ行ったことのある方なら分かると思うが、オタク系の人口密度が高い場所では、人の歩き方が少し違うと感じないだろうか。唯我独尊的な歩き方というか、誰かの迷惑になるという概念がほとんどない、ぶつかっても謝らない、みたいな「オタク歩き」とも言うべき歩き方は確かにある。

で、こちらとしても好きで人でごった返す秋葉原の路地に乗り込んでいるわけではないので、とっとと通過したい気持ちでいっぱいなのだが、みんな通してくれないからなかなか動けない、動けないからさらに歩行者の往来を妨害する形になってしまう、という悪循環になりがちだ。なかには、わざと通行を妨害しているとしか思えないやつまでいるし、車でこんなとこ入って来るなよとでも言いたげな視線もたっぷりと浴びせられるが、別に通ってはいけないという規則があるわけではないので、気にせず無理にでも突っ切っていく。全開でホイールスピンさせながら人をパラパラとなぎ倒していったら気持ちが良いだろうなとか、そんなことを考えつつ(笑)

特殊

2002年4月5日(金曜日) はれ

一つお詫びと訂正。4月3日の雑記で「普通出生率は 1.4ほど」と書いたのは誤りで、正しくは「合計特殊出生率は 1.4ほど」。そもそも普通出生率は、そんな数字にはなり得ない。どうもこの「特殊」という言葉が良くない。特殊と付いただけで、滅多なことでは使わないレアなものという印象を受けてしまうが、役所は違う意味で使ったりするようだ。たとえば「陸上特殊無線技士」という国家試験は、額面通りに解釈すれば特殊な無線設備を扱うための難しい資格に見えてしまうが、実は特殊の付かない「陸上無線技士」よりも資格範囲は狭く、取得も容易。運転免許で言うところの「オートマ限定」みたいに、よくある無線設備だけに的を絞ったという意味の「特殊」だから、ニュアンスとしては「特定」とか「限定」に近い。

そんなわけで、陸上特殊無線技士の免許は、業務で無線機を使うことのある多くの方々が持っている。警察官なら警察無線を扱う必要があるので、警察学校では第2級陸上特殊無線技士の免許を強制的に取らされるらしい。しかし、そこらにいるすべての警察官が無線の専門知識に明るいとは誰も思わないだろうし、恐らく当人らにもそんな認識はなかろう。これは書いていいのか、元関係者からちらっと聞いた話によると、試験なんて名ばかりで、事前に行われる講習会みたいなもので「ここ出るよ」と言われたところが出るようになっているから、完マル式にやれば取れないわけがないと。ほとんど建前のような免許を取得するために割いている暇はないということだろうか。

ぜんぜん関係ないが、知り合いから自動車のハイマウントストップランプに使われているLEDアレーを貰ってきた。目測2000ミリカンデラ、目測光軸角8度の赤色LEDが計32発も横に並んでいるとあって、夜なら1キロ遠方からでも視認できそうな明るさだ。いかんなあ、いつのまにかLEDオタク化してる・・・

新入社員

2002年4月4日(木曜日) はれ+強風

新年度が始まってから、明らかに新入社員だと分かる方々を多く見かけるようになった。濃紺かチャコールグレーの三つボタンスーツに、水玉かストライプ模様の爽やかながら控えめなネクタイというスタイル自体も新入社員の目印であるが、なにもそれ自体に大きな違和感があるわけではない。ただ、どうも板に付いてない独特な印象が、熟練とを区別するのであろうか、やはりそうと分かってしまう。ところが、5月か6月にもなるとあまりそんなことを感じなくなってしまうから、一体その数ヶ月で何が変わるのだろうかと、毎年不思議になる。いつの間にか削ぎ落とされる新入社員の鱗の正体は、なんなのだろうか。

もし自分が、リクルートスーツを着てやる種類の就職活動を経て職を得る人生を歩んでいたなら、自分の人生はどう違っていたのだろうかと考えてしまうことがある。いまのわたしは、そういう経験をすることもなく職を得て、そこそこ好きなことをやりながらメシを食っているお気楽サラリーマンなので、そんなわたしを羨む友人もいたりするが、それは買いかぶりだ。気の向かない努力はやらない性格ゆえの行き当たりばったりな行動に、若干の運が手伝ってこうなったようなものである。普通に大学を卒業し、普通に就職するという選択肢があったにも関わらず、敢えてややこしい道を選んだのとは事情が違う。なるようにしかならなかった結果が、たまたまこうであっただけなのだから。

これまで「どうにかなるだろう」でどうにかなってきたし、いまでもそう思っていたりするのだが、一方、そんな行き当たりばったりの行動が、これから先もうまくいくとは思えない。努力らしい努力をすることもなく、気の向くままにやってきたことで、いつかしっぺ返しがくるのではないか。そうやって過去を振り返ってみたところで、何かが覆ることはあり得ない。「もしあのとき」が叶うわけでないことも分かっている。しかしそれでも、ふと立ち止まって考えたくなることがあるのだ――あのときのあれは本当に正しかったのだろうか。まっとうなルートで今年から新入社員となった彼らと、それとはまったく違ったルートで生きている自分とでは、一体どんな違いがあるのかと。

やしゃご

2002年4月3日(水曜日) はれ

n 代後の子孫の呼び方

| 1 | 子 | こ |

| 2 | 孫 | まご |

| 3 | 曾孫 | ひまご |

| 4 | 玄孫 | やしゃご |

| 5 | 来孫 | らいそん |

| 6 | 昆孫 | こんそん |

| 7 | 仍孫 | じょうそん |

| 8 | 雲孫 | うんそん |

ちょっと古い話だが、福岡に住む 112歳の方が、ギネスブックから世界最高齢の男性に認定されたという。なんでもえらい数の子孫がいるそうで、「やしゃご」もいるらしいのだが「やしゃご」なんてそうそう使う言葉ではないから、いったいそれが何世代目の子孫のことなのかよくわからなかった。辞書を引くと「やしゃご」とは漢字で「玄孫」と書き、曾孫の子であると分かったのだが、そうなると今度は「玄孫の子」は何と呼ぶのか気になってくるものだ。

ついでに調べてみると、驚いたことに言葉だけは八代後まで定義されていることが分かった。そこまで先へ行けば、普通は誰が誰の子なのかを覚えている人はもういまい。わたしの場合は、小学生ぐらいのころまで曾祖母が 100歳ぐらいまで一人だけ生き残っていたが、その人を除けば祖父母止まりで、あとは話にすら聞いたことがない。

n 代後の子孫の数学(28歳のときに1.4人ずつ生むと仮定)

| n | | 人数 | 生まれるまで |

| 1 | 子 | 1.40人 | |

| 2 | 孫 | 1.96人 | あと28年 |

| 3 | 曾孫 | 2.74人 | あと56年 |

| 4 | 玄孫 | 3.84人 | あと84年 |

| 5 | 来孫 | 5.38人 | あと112年 |

| 6 | 昆孫 | 7.53人 | あと140年 |

| 7 | 仍孫 | 10.54人 | あと168年 |

| 8 | 雲孫 | 14.76人 | あと196年 |

| 計 | 48.15人 |

雲孫まで行くと、いったい何人の子孫がいるのだろう。現在の日本の合計特殊出生率は 1.4ほどだという。現実に 1.4人なんていう小数点を含む人数の子を産むことはできないのだが、細かいことを気にせず自分も自分の子孫もみんな 1.4人の子を作ったとして計算すると、総計 48.15人。もちろん、子孫には配偶者もいたりするから親類はもっと多くなるが、直に血の繋がっている子孫の数は意外と少ないものだ。淋しいと思う人は、みんなが二人ずつ子どもを作ってくれることに期待しよう。そうすると、計算上は 510人。これだけいれば賑やかなはずだ。

では、「初雲孫」はいつ生まれるのだろうか。女性が初めて出産するときの平均年齢は、約28歳なので、自分の子は生まれたばかりで、その子やその子の子孫はみんな28歳になると初子を作ると仮定してみよう。この条件では、初雲孫が生まれるのは 196年後となる。まもなく23世紀を迎えようとしている 196年後の西暦2198年は、いったいどのような世界になっているのだろうか。80年代のアニメの悪い影響を受けながら育ったわたしには、どうも退廃した世界しか想像できないのだが、生きているわけがないので、それを確認するすべはない。

「七代先まで祟ってやる」場合は、どういうわけか子は祟る対象から外れるらしく、孫から数えて七代先、つまり雲孫まで祟るのが正しいそうだ。いずれにせよ、200年近くもかけて、たった 48人かそこらの人間を祟るのだから、ご苦労なことである。少子高齢化の時代においては、末代まで祟ることは極めて非効率だと言わざるを得ない。わたしなら、その場でちゃっちゃと殺っちまうだろうな。

4/1

2002年4月2日(火曜日) はれ

もし日本中にあるすべての旅館が申し分のないところばかりなら、むかしドリフのコントにあった「もしもこんな旅館があったら」は、生まれなかったはずである。コントほど極端な旅館はないにしても、オンボロだったり、幽霊が出そうな雰囲気だったり、接客態度のなっていない酷い旅館が現実にあるからこそ、あれが笑いとして成立しうるわけであり、そうでなければ唐突に最悪の例を示されたところで、なぜそれがおかしいのかを理解することは難しい。この類の非常識そのものを題材とした笑いには、一般的に、唯一の明示的なオチは存在しない。しかし、それでも全体を通しておかしいと感じられるのは、「初めて泊まる旅館は行ってみるまで当たり外れが分からない」といった、実在の問題に思い当たるからではなかろうか。

さて、昨日の雑記はどこがどうネタなのかがさっぱり理解できないという方が多いのは承知しているが、ネタに解説を付け加えるつもりはさらさらないので、敢えて言えば、分かるに人だけ分かってもらえれば十分である。予想に反してマジなリアクションをいただいたので念のため断っておくと、あれはあくまでエイプリルフールのネタであって、記されている内容は創作だし、地名以外の固有名詞も架空のものである。わざとくそ真面目に、あたかも事実を報じるかのごとく書き始めているけれど、最後まで読めば、何のことかは分からなくても、事実でないという判断はできるように書いたつもりだが。なんか、いまいち自信がなくなってきたので、おのれの書き方が悪いんじゃカスボケという旨の苦情、大歓迎。

ニグロ川

2002年4月1日(月曜日) はれ

新潟県および地図を発刊している出版社数社は、「ニグロ川」という河川の名称は黒人を蔑視するものだという指摘を、福井県坂井町の市民団体「黒人差別をやめさせる会」から受けた。「ニグロ川」は、新潟県妙高高原町を流れる新潟県管理の川。「黒人差別をやめさせる会」の有本利三副会長によると、「ニグロ」は黒人の蔑称として使われてきた言葉で、「ニグロという明らかに差別的な名称が河川に付けられているとは目にあまる。これによって多数の黒人の人々が不愉快な思いをしている」という。出版社に対しては、この名称を地図などの出版物から削除するように求めたほか、新潟県には、名称を変更するよう要請した。

指摘を受けた出版社は、「地形やその名称を正確に記すのが地図の使命。我々に言われても…」と、困惑気味の談話を発表。また、ニグロ川を管理する新潟県のある担当者は、「コメントできない」と述べた上で、「開いた口がふさがらないという意味でだが」と付け加えた。「黒人差別をやめさせる会」は、黒人差別をなくそうと真摯に取り組んでいる市民団体。出版物や広告などにおける黒人差別表現を指摘する活動を行っており、これまでには、有形無形の圧力によって絵本「ちびくろさんご」を廃刊に追いやるなどの実績がある。同会の結成は、1988年4月1日。

そんなわけで、改良版を作ってみた。

そんなわけで、改良版を作ってみた。 渋滞している道を通過せざるを得ないとき、渋滞に突っ込むんだ場合と、混雑が少し緩和されるまで待った場合とでは、待ち時間も含めた合計の所要時間にどれぐらいの差が出てくるのだろうか。そんな話を昨日の雑記で書いたら、どうも気になって計算してみたくなった。そこで、夕方の渋滞を想定して以下のようなシミュレーションモデルを作ってみる。

渋滞している道を通過せざるを得ないとき、渋滞に突っ込むんだ場合と、混雑が少し緩和されるまで待った場合とでは、待ち時間も含めた合計の所要時間にどれぐらいの差が出てくるのだろうか。そんな話を昨日の雑記で書いたら、どうも気になって計算してみたくなった。そこで、夕方の渋滞を想定して以下のようなシミュレーションモデルを作ってみる。