多事毒論(2004年7月分)

続・罰金壱万円

2004年7月31日(木曜日) 曇り/晴れ

訪問販売よけのオマジナイとして,職場の事務所の入口に「罰金壱万円」というステッカを貼ってみたことを以前に書いた。ここまで怪しくやると,そこそこ効果はあるらしく,おかげで鬱陶しい飛び込み営業は以前と比べてかなり少なくなった感じはするが,なんというか勇気のある人もいるもので,ゼロになったわけなかったりする。「脅しではありません」とはっきり書いてあるのに,これを無視して呼び鈴を鳴らすという行為は,挑戦と解釈するほかなく,それなりの覚悟はできているということなのだろう。過去に何度も述べてきたように,わたしの本意は,自主的かつ平和的にお引き取りいただき,無用な争いを避けることである。そのために,掲示という形で外交的手段は尽くしているつもりだが,それが分からない人間から壱万円やそこら巻き上げることには何の躊躇いも感じない。

そんなわけで,ゼロでは格好が付かないと思って初期値を2と設定した徴収件数カウンタが,先日,3に増えてしまったのである。相手は月極駐車場を売りに来た不動産屋で,最初は何だか困っていたが,「黙ってたら分からんやろが,あぁ?」などとやっているうちに過ちを認め,素直に払っていったのだ。これには,わたしの方が拍子抜けした。大抵の営業は頑なに支払いを拒否するので,代わりに半泣きになるまでいたぶり,ようやく特赦が認めるというパタンで処理していたからだ。考えてみれば,月極駐車場にも同じような文句があるから,それを売りに来た者としては払わないと示しが付かなかったのかも知れない。悩んだのは,ぶんどったカネの行方である。会社の収益でもないし,個人の所得でもない気がする。結局,これでサマージャンボ宝くじを30枚購入し,当たったら山分けってことにした。

一等が来たら,あの営業は神様ですなあ。

シシトウルーレット

2004年7月29日(木曜日) 小雨/曇り/やや晴れ

いつぞやに分解しちゃったICテレホンカード。こうなってしまうともはやテレホンカードには見えないけれど,外側の被覆を剥がしただけだから機能的には何の問題ないはず――ということでちょっと気になって,実際に公衆電話に入れてみたら,ちゃんと認識してくれて度数が表示された(写真では見にくいけれど,残度数は85と表示されている)。しかし,こんな有様のテレカを電話に差し込んで,おまけに写真なんか撮っている姿は,いかにも怪しい。カードは電話機の正面に置くだけなので周りからよく見えるから,怪しいですよと宣伝しているようなものだ。そんなもんいまどき流行らないとはいえ,あれを見たら10人中9人は,変造テレカだと思うだろう。頭の悪い官憲に見られでもすれば,かなりの確率で職務質問となりそうである。まあ,ある意味では変造に違いないが,中身としては真正なのでお間違えなく。

野菜のシシトウは,どうしてやたらと辛いヤツがときどきが混じっているんだろう? それも「ちょっと辛い」程度なら,それも味わいの一つとして楽しむこともできようが,ロットによっては,噛んだ途端に口の感覚が麻痺するほど強烈な激辛シシトウが,けっこうな確率で混入していたりする。激辛混入率の高いシシトウを料理に使ってしまったときには,次こそ「当たり」を引いてしまって玉砕するんじゃないかという,ロシアンルーレットをやっているような気分になるばかりで,味わうどころではない。シシトウが辛くなるかどうかは育て方によるらしいが,辛くならないように上手く管理したり,選別時に辛いのとそうでないのを見分けるといったことはできないものなんだろうか。まあ,できることならとっくにやっているだろうから,シシトウばかりは「食べてみるまで分からない」ってところかも知れない。

しかし,シシトウ一つどうにもならんようでは,現代の農業技術なんか知れたもの,と思いますな。つまらん品種改良にかけるヒマとカネがあったら,まず「絶対に激辛混入のないシシトウ」を作れよと。もしあったら,倍の値段でも買いますよ,わたしは。

コバエ

2004年7月28日(水曜日) はれ/曇り/小雨

暖かくなると,どこからともなくコバエが集まってくる。台所の生ゴミの周りといった場所を,フワフワと飛んでいるこの小さな闖入者たち――数が少ないうちは,まあ多少は仕方がないかで済ませられるのだが,少し前に家の中で大発生したのである。コバエが集まっているところに殺虫剤を吹きかけたりはするのだが,次から次へと出てきてキリがない。そこで対策として買ってきたのは,ハエ激取れ。フマキラーが出しているハエの捕獲器である。指示通り,酢のような臭いがする誘引剤を中に入れ,コバエの集まりそうな場所に置いておいたのだが・・・効果はいまいちであった。数日間で何匹かは捕れたが,捕獲器の周りを平然と飛んでいるコバエがほとんどで,興味すら示さない。ある種のハエには効果があるのかも知れないが,少なくともウチにいるハエには,この捕獲器が放つ香りには惹かれないようだ。

これではダメなので,次に買ってきたのが,WELCO という会社のかんたんコバエ取り器である。こっちはそれなりに効果が認められ,一晩のうちに何匹も捕獲された。お,これはいけるぞ・・・と思ったのだが,それでも,全滅というわけにはいかず,捕獲器の周りを飛んでいるコバエはまだまだいる。そんなとき,ふとあるモノに目をやったら,とんでもないものが捕獲器になっていたことが判明。それは,食卓の上に置いてあった醤油瓶であった。なんと,醤油の上にコバエの死骸が大量に浮いていたのだ。ウゲ〜〜〜〜! もげた羽とか足なんかも浮いていたりして,気持ちが悪いことこの上ない。ここ何日かは醤油なんか使ってないよな・・・うん,使った記憶はない。とりあえず,自分にそう言い聞かせて,これは見なかったことにして・・・。

でも,そもそもなぜコバエが,こんなにも大量発生したのか。それは,どうやら家の中でコバエが生殖してしまったから,というのが真相のようだ(でなけりゃ,ここまでアホみたいに増えない)。コバエ大量発生事件が起きる少し前に,わたしはゴミ出しをしばらくサボっていて,玄関に少し生ゴミを溜めていたのだ。そのときにやってきたコバエが,ゴミ袋の中かどっかで産卵したらしく,それが成虫に育ってコバエの大量発生に至った――そう考えるのは,玄関の床から,干涸らびたウジ虫のようなものが見つかったから。あははははは・・・・。コバエ大量発生事件を教訓に,いまは生ゴミの袋は密閉し,ゴミの回収日にはとっとと捨てる,醤油は食卓の上に放置せずきちんと片づける,ということを実践してるです・・・(醤油事件は後遺症になったらしい)。

奥多摩湖の先

2004年7月24日(土曜日) はれ

八王子から甲府に抜ける国道といったら,大方の人は中央自動車道か一般国道20号線甲州街道を思い浮かべるであろうが,もう一本,「えぐい方」の道がある。滝山街道や青梅街道となって,一般的には奥多摩湖に至る道である国道411号線だ。が,国道411号線は,奥多摩湖の湖畔の先にもまだ続いており,ほどなくして東京都を抜けて山梨県へと入ると,少なくとも地図上では,えらい山の中で等高線を何度もまたぎながら,塩山を経由して甲府に到達することになっている。面白そうなので,起点の八王子市左入町から走りはじめ,奥多摩湖の小河内ダム周辺をちょっとぶらぶらとしてから,終点の甲府を目指してさらにその先へと行ってみた。ぜんぜん関係ないが,小河内ダムにある多摩川第一水力発電所は,東京都交通局のもの。

山梨県に入ると国道411号線は青梅街道から「大菩薩ライン」に名前を変え,いよいよ山道らしくなってくる。全線きちんと二車線あって,整備状態は悪くないので酷道と言えるレベルではないけれど,標高1472メートルの柳沢峠(奥多摩湖からの標高差は1000メートルほど)までの道程は急勾配とヘアピンの連続で,典型的な峠越えルートだ。サイクリストを意外とたくさん見かけたが,この暑い中,この勾配はキツイだろうな・・・。柳沢峠を越えた塩山側には,今度は強烈な下りが待っていた。もっとも,この付近は最近かなりカネをかけて改良されたようで,トンネルで尾根を抜け,高架橋で谷を越える近代的な道路構造になっていたけれど,それでもまだこの勾配なのだから,改良される前はどんなところだったのだろうかという感じ。

塩山市街から先は,適当な生活道路を寄せ集めて国道指定したような感じで,右左折を繰り返しながら進んでいく。市街地の国道にはありがちなことだが,ときどき案内標識のないイヤな交差点もあったりするので,こんなときは勘を頼りに進むしかない(まあだいたい当たるのだけど)。国道に標識がないのはどういう了見だ? と問いたくなるが,もともと立派な標識を立てるような道ではない生活道路が国道になっているわけだから,しょうがないと言えばしょうがないか。最後に,やたらと渋滞していた甲府駅前を通り抜け,終点の甲府警察署前まで走って国道411号線を完走。国道411号線でもっとも印象的だったのは,勝沼町内のブドウ農園かなあ。勝沼は,ブドウ農園ばかりでした。

寝ている間に・・

2004年7月20日(火曜日) はれ/マジで暑い

昼頃から酷い頭痛に襲われたのでちょっと早めに帰宅し,灼熱地獄化していた部屋が冷えるのを待ってから一眠りすることにした。数時間後,なんだか苦しくて目が覚めたときには,全身が大粒の汗で覆われており,喉はカラカラ。わたしは就寝中に冷房が入っているのはあまり好きではないので,眠りに落ちる直前に冷房を止めた気がするのだが,今日の暑さは半端ではなく,部屋の温度は再び寝ていられないほどの温度にまで上昇してしまっていたらしい。寝る時点は快適でも,深い眠りに入ってしまってから部屋の温度が上ったりするケースというのは,危険なんだろうか。やばくなってきたら確実に目覚めてくれるのならいいのだけど,寝ている間に熱中症になったりして,二度と目覚めなかったりしたらシャレにならない。

車の中で寝ていたときにも,似たような思いをしたことがある。季節は,春頃だったと思う。どこかで車を止めて仮眠を取ろうと思った深夜の空気はやや肌寒いぐらいの温度で,冷房がいるような気候ではなかったから,窓を少し開けて寝れば,何の問題もないように思われた。もともとそんなに長く寝る予定ではなかったのだが,やけに苦しいと感じて目覚めたのは,快晴の空で太陽がギラギラと輝き始めていた朝。このときでも外気温は涼しい程度であったのだが,寝ている間に日差しで加熱され始めた車は,普通なら何分もいられないようなオーブン状態になっており,その中で寝ていたわたしの全身からは,汗が噴き出ていた。気付かなかったら,間違いなく死んでいたとさえ思ったほど。

ガキを車に乗せたままパチンコやってるような輩は,自分で体験するといいかも。そんな考えは起きなくなります。

たこ焼き

2004年7月19日(月曜日) はれ/曇り

わけのわからん写真を撮り続けてみるテスト――たこ焼き。

突然,たこ焼きが作りたくなって,急遽,材料とたこ焼き器を買ってきた。わたしは一応大阪の人だけど,長いこと関東に住んでいるせいか,たこ焼き器は家になかったのだ(実家にはちゃんとあるよ,大阪の家には必ずあるという,かの有名な噂どおり……)。卵とだし汁,小麦粉などを合わせたものを焼いて,できあがったたこ焼きの味はそこそこ。串でたこ焼きをひっくり返す作業を,たこ焼き屋のオヤジのような手さばきで華麗にやるには熟練を要する分かったが(ぐちゃぐちゃになる),やっているうちにこれもそこそこできるようになった。が,調子に乗って量産しちゃった結果,たこ焼きは当面食べたくなくなり・・・。

FA

2004年7月18日(日曜日) はれ/やや曇り

わけのわからん写真を撮り続けてみるテスト――カプチーノ。うーん・・泡は不味い。やっぱりドリップが一番だね。

コンクリート電柱は中空なんだと書いたら,あれはヒューム管というヤツで,下水管とほぼ同じ製造工程で作られていると掲示板で教えてもらった。上部は,鳥が落っこちないようにするために塞いでおくそうだ。リンク先にある下水管の製造工程のビデオは,科学技術振興機構が,CSで放送されているサイエンスチャンネル向けに製作しているソフトの一作。いろいろな番組の中でも,身近にあるものがどのような工程で作られているのかを紹介する「THE MAKING」シリーズにはまってしまって,なんて考えながら見まくっていた。自動生産ラインが動いているところを見ていると,なんだかとっても萌えって感じなのだ。

なぜそういうものに快感を感じるのかよく分からない方は,特撮戦隊モノに出てくるロボットの変形シーンを思い浮かべてもらいたい。もしあのシーンで,部品が一つずつ動いていたり,動きがトロかったり,あるいは位置合わせが悪くて部品がなかなかはまらないようなトラブルがあったりすればダサくて見ていられないが,色んな部品が一斉に,それもそれなりの速度で動きだし,テンポ良く変形するから,見ていてかっこいいと思えるわけである。自動生産設備の設計は大変だろうけれど,最後にすべてが上手く回ったときは,見ている以上の快感があるのではないかなあ。わたし,いまの仕事をやってなかったら,FA屋をやってたかも知れない気がする。

RPG

2004年7月15日(木曜日) はれ/激しく夕立

わけのわからん写真を撮り続けてみるテスト――廃棄電柱。中空だったとは知らなかったな。

先日から続いている風邪っぽい症状は,だいぶん良くなってきた。発症したのは日曜日だったが,翌日になるとそんなに酷い感じはしなかったので,いま思えばちょっと無理したような気もするが,実は月曜日から休まず仕事に出ていたのだ。ところが,結果としてこれが感染者を増やすこととなり・・・今日は職場で二名が同じような症状を訴えてダウン。うう,ごめんなさい。今度からはもう少しちゃんと休むことにします。

どこからかプレステなんてものが出てきたので,とりあえず家にあった「スターオーシャンセカンドストーリー」(1998年発売)をやり始める。思い返せばそのころ,何を血迷ったか久々にRPGでもやってみようと思って適当に買ってきたのがそれなのだが,生来飽きっぽいわたしがRPGみたいなものをまともにやれるはずもなく,途中までやって,あとは5〜6年かそこら放置プレイになっていたわけである。長い休眠期間によりピックアップが読み取り不良気味になっていたプレステを張り倒して何とか起動させ,そろそろ電荷が抜けてきているんじゃないかと思われるメモリカードに残っていたセーブデータをロードしたところ,プレイ時間は3時間余り。途中までやったというより,オープニングムービと最初のイベントを拝んだ程度だったと・・・。自分ではそれすら覚えていないので,もちろん最初からやり直し。

ところで,「クロード君,いまがチャ〜〜ンスですよ?」って場面はたくさんあるのに,まだレナに何もしてくれません。まったく,じれったいったら・・・。

# 注:そういう内容のゲームではありません

認証NG

2004年7月14日(水曜日) くもり/はれ

わけのわからん写真を撮り続けてみるテスト――蜘蛛。もともと,昆虫よりも足の数が多い生物は非常に苦手だったんだが,いまの住まいに引っ越してからは,蜘蛛なんかしょっちゅう見かけるようになった。見慣れてくると特にどうとも思わなくなるもので,最近は,小さい蜘蛛ぐらいなら可愛いとすら思える。が,「足の数が多いヤツ」という基準では,ムカデなんて論外中の論外。ある日のことだ。寝る前に布団で転がっていたとき,ふと枕元を見たら,なんとでっかいムカデが! ひぃ〜〜〜と叫びながら,反射的に部屋の反対側へ飛び退いたとき,人間は,ヤバくなれば音速を超えて移動することもできるのだということを知った。

ISP には,ユーザの認証を専門にやっている radius サーバというものがある(どうでもいいが「ラディウス」と読むのが一般的で,うちの社内では略して「らじ」と呼んでいる)。大雑把に言えば,こいつは接続時に契約者が送ってくるユーザ名とパスワードをデータベースと照合し,認証OKかNGかを判定して回答するだけのサーバなので,大したことをやっているわけではないのだが,すごいのがログの量だ。このログは,認証時に,どのユーザが,どんな方法で,いつ接続を開始し,いつ終了したかといったこと記録しているものであり,一件ごとの情報量は知れているのだが,毎日何千件というオーダで増えていくものだから,一月もすればけっこうなデータ量に成長するわけである。

みんながダイヤルアップで接続していた旧世紀には,電話代がなるべくかからないよう,必要なときだけ接続し,使わないときは切断するのが普通であったので,ログの分量は相当なものであった。やがてISDN回線の利用者が多くなってくると,このログの分量はさらに増えた。素早く接続できるISDN回線の利点を生かし,通信状態を監視し,自動的に接続と切断を行うルータなんかが多く使われていたからだろう。時代はすすみ,ADSLなどの常時接続の利用者が増えてくると,ログの分量は急激に小さくなった。常時接続なら,こまめに繋いだり切ったりする必要はないので,何日も繋ぎっぱなしにしている人も多い。ログは,接続の開始時と終了時だけに発生するので,一回の接続時間が長くなった分,ログの分量はぐんと減ったのだ。

ところが,常時接続の普及によって逆に馬鹿みたいに増えたのが,パスワードが違っているというようなことを記録している「認証NG」のログ。常時接続が普及してから,認証NGを,なんと毎秒一回ぐらいのペースで,ずっと出し続ける人が現れるようになったからである。もちろん手動でそんな芸当ができるわけはない。実は,ルータが自動的にやっていて,本人もそれに気付いていないのだ。いわゆるブロードバンドルータってやつには,接続が切れたら自動的に再接続を行うようになっているものが多くあり,接続を拒否されても,また再接続を試みる・・・この繰り返しで,毎秒一回ぐらいの認証NGログが記録されることになるわけである。普通はそんなにたくさん認証NGは出ないので,NGログの9割がこれ,なんてことも。

繋がらなければ問い合わせるだろうと思った人は甘い。なぜなら,これが起きるのは,解約したユーザ(当然,必ず認証NGになる)が,ルータに設定を残したままにしているケースがほとんどなので,繋がらなくて当たり前。問い合わせをしようと思う以前に,気付いてもいなかったりするのだ。しょうがないので,こういう場合はこっちから連絡するしかないのだけれど,なにせ解約したユーザだからメールアドレスも定かでないし,電話で連絡が取れても,解約したプロバイダから電話があること自体,不審がられたりする。また,解約後もそのまま設定を残したりするのは,分かっていない人が多いので,「設定を消してください」といっても「ルータってなんですか」から始まり,説明するだけで一苦労・・・。

死んでほしいのは,こんな馬鹿なルータを設計したメーカの技術者である。自動再接続をやるのはいいが,何度か試みて繋がらなかったら,もう繋がらないものとして諦めるという実装にするのが当然じゃないか(まともなヤツはそうなっているんだけれど)。

自衛隊員

2004年7月13日(火曜日) はれ

わけのわからん写真を撮り続けてみるテスト――カルシウム沈着気味。

実家が旅館業を営んでいたという人から,こんなことを聞いた。自衛隊員だという客が帰ってから宿泊した部屋が片づけに行くと,来たときよりも部屋が綺麗になっていたことに驚いたという。とりわけ呆気にとられたのが,なんじゃこりゃ!! ってぐらい美しく畳まれた毛布など目の当たりにしたときで,いったい何をどうすれば毛布やシーツがそんな状態になるのか,不思議で仕方しょうがなかったそうだ。自衛隊はそういうことに厳しいところだという知識は漠然とあったそうだけれど,まさか宿泊先でもこんなことをやっていくとはねえ……。

ウチは別に,毛布が畳まれてないからといって窓から捨てたりはしないんだけど,長い営内生活で身に染みついてしまった本能的な習性により,それをやらずして部屋を去ることはできなかったのだろうか。それとも,休暇中でもそうやれと教育されているのだろうか。あるいは,あれは一種の自己主張? いやいや,それ以前の問題として,あの人はレジャーで来ているはずなのに,くつろぐことはできたのかな,ウチでやっているよりも丁寧な整理整頓をやって帰っちゃって……。

自衛隊員が使った部屋は,なにかと疑問が尽きなかったらしい。

ドン・キホーテ

2004年7月12日(月曜日) くもりのち雨

実は昨日から,ややキツめの風邪でダウン中。最初は喉が痛くなって鼻水が出てくる程度だったのだが,次第に酷くなって緑色の鼻水が出るようになり,それに熱が出て身体中が痛くなるという症状は,インフルエンザに似た感じである。しかし時期的に,インフルエンザにかかる可能性は低いはず。エンテロウイルスみたいなヤツの仕業かも知れない。

そんなわけでバファリンみたいなヤツが欲しくなったのだが,時刻は23時ごろ。そこらの薬局が寝てるような夜中にでも薬が買えるところ,と考えて,真っ先に思いついたのが,ドン・キホーテであった。テレビ電話ごしの薬剤師による医薬品販売がどうたらこうたらで,厚労省とバトってた一件は,深夜の医薬品需要者には良い宣伝になったに違いなく,わたしもそんな一人としてドン・キホーテへ行ってみる。うちの近くだと,元町の外れのかなり邪魔な場所に店があり,前を通るたびに巻き込まれる路駐と駐車待ち渋滞によって存在は前から知っていたのだけれど,入ってみたのは初めてだ(地元の人なら分かると思うけど,あそこは左折する車がほとんどなのに,ドン・キホーテが左車線を塞いじゃってるからねえ)。

で,何とも下品な店ですな,ドン・キホーテってのは。駐車場に入った時点でヤン車率が高いような気がしたが,案の定,客層はそれなりで,店の前はゲーセンみたいになっていて,そこにガラの悪そうなオニーサンオネーサンがウジャウジャとたむろっていたりする。店内のノリは,秋葉原にあるパソコン雑貨屋と,ダイソーと,マツモトキヨシを足して三で割ったような感じで,こんなところでホントに薬なんか売ってるんかいって感じだけれど,探せば突拍子もないところに薬局風のカウンタがあり,一応,薬剤師っぽい店員がといて,「バファリン」と言ったら,アスピリンがどうとかこうとかという話になって,ちゃんとバファリンが出てきた(当たり前だが)。

ドン・キホーテといえば,深夜営業で近隣住民とトラブルになったりなど,あまり世の中に好かれているようには見えないが,そこでお詫びして世の中に合わせるのではなく,「嫌われ者で結構」と割り切って,それこそ徹底的に嫌われながらやるスタイルも,一つの商売のあり方なのかなと思ったりする。迷惑な営業スタイルが良いとは言わないが,マイノリティに受ける何かってのは,得てしてメジャリティには嫌われるものであり,その意味でドン・キホーテはまさに「嫌われ者」だと思うが,そんな事業にも需要があるのだから成立するのであり,その限りは出現の阻止はできまい。ネットでいえば,なんだかんだと言われながらも存在し続ける「2ちゃんねる」みたいなものだろうか。

まあ,わたしの感覚ではあの手の店は一種のお化け屋敷なのだが,必要になれば便利に使わせていただくまで。

ひょうは痛い

2004年7月11日(日曜日) 曇りのち晴れ/一時雷雨+雹

今日見たにゃんこ。

お昼過ぎ,家にいたら急速に雲行きが怪しくなり,遠くで鳴り響いていた雷鳴が大きくなってきたと思うと,突如バケツをひっくり返したような雨が降り出した。しかし,それはただの雨ではなかった。雨粒はやけに大きいように見えるし,堅いもの同士が衝突するような雨音からしても,雨以外の何かが降っていることは明らかであった。この時点で,これは雹(ひょう)が降っているのだろうとおおよそ推測できたものの,様子をより詳しく観察しようと思って,不用意に窓を開けたことが敗因であった。なるべく雨が吹き込まないよう,ほんの10センチほど開けただけだったのに・・・あろうことか,その隙間から飛び込んだ氷塊が前頭骨を直撃。あまりの痛さに,「ミギャ〜〜〜〜〜〜〜」と叫びながら悶るしかなかった。

頭に当たったと思われる氷を探すと,大きさは,大豆よりも一回り大きいぐらいだった。それよりも大きかったら救急車に乗ってたかも知れないので,この程度で済んで幸いといえば幸いだけれど。とにかく,遙か上空から落ちてくる氷の塊はかなり凶悪だということだけは,よく分かった。雹自体が珍しいためか,普段はあんまり話題にならないが,直撃を受けるとけっこう危ないらしく,打撲で済めばいいが,何センチもあるようなのが当たると死ぬこともあるという。BBCのある記事(英語)によると,1986年にバングラデシュで92名が死亡したのが,一回の降雹による死亡者数のギネス記録だとか。通り雨の旅路というサイトにある,ひょう調査隊も雹について詳しい。

雹が止んでから降ってきた氷を調べてみたら,最大のもので直径1センチってところ。でも皆さん,これぐらいのヤツでも当たると死ぬかと思うほど痛いので,降ってきたらさっさと屋根の下に避難した方が無難です。間違っても窓を開けたりしてはいけません。マジで。

続・DiMAGE Xg

2004年7月9日(金曜日) はれ

DiMAGE Xg で実際に撮ってみた写真を何枚か載せてみる。撮影条件については,解像度は最大サイズの 2048 x 1536 ピクセル,画質設定は「スタンダード」とした。各サムネイルは,カメラから出力されたままの画像(未加工)へのリンクとなっている。薄型軽量デジカメの購入を検討している方は,ご参考までに。

フルオート,めいっぱい広角側で撮影した風景。原寸で見ると,全体的に鮮明さに欠ける感じがして,どことなく数年前の古いデジカメで撮影した写真のような印象を受けるが,小型CCDで目立ちがちなノイズは少なく,ざらついた感になりやすい青空もかなり綺麗に出ている。レンズの収差もあまり気にならない。端っこの方はさすがにボケ気味になっているが,歪みはほとんどない。ちょっと気になるのが色収差によると思われる偽色で,写真左端にある建物の輪郭には緑っぽい線がくっきりと見えるが,まあやむを得ない範囲か。ちなみに,Fast & First に,同じところを別のカメラで撮影した写真があるので,比較対象にどうぞ。

前の写真と同じシーンを,めいっぱい望遠側で撮影。写っているものがゴチャゴチャしていないからかも知れないが,こっちの方がやや鮮明な感じがする。

前の写真に,さらにデジタル4倍ズーム併用。ここまで縮小するとさほど変な感じはしないと思うが,原寸は悲惨である。また,デジタルズームの処理によって偽色が強調されてしまっており,写っている建物の角に出ている赤っぽい偽色は,サムネイルでも確認できるぐらいだ。デジタルズームも含めて「○倍ズーム」なんて宣伝されている機種は多いけれど,実際にまともに使えるのは光学ズームだけ,百歩譲ってもデジタルを使うとしても二倍程度までと思った方がいいようである。

夕暮れの桜木町駅。ストロボ発光禁止設定以外は,フルオートで撮影した。露出は,どちらかといえば駅の外の照度に合わせてあるような感じだが,明るいコンコースの部分も意外ときっちり写っている。ダイナミックレンジの狭そうな,小型のカメラにとってはやや意地悪なシーンだろうと思って撮影したのに,なかなかである。蛍光灯や自販機などの照明類は当然ながら白飛びしているが,デジカメ特有の「いかにもサチってます感」がなく,これもわりと自然だと思う。

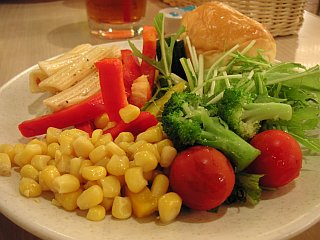

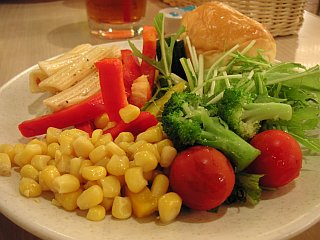

白熱電球によるあまり明るくない照明下で撮影したサラダ。ストロボは不使用。フルオートで撮影したら,ホワイトバランスが合わずに思いっきり変な色になってしまったので,これだけは手動で設定する必要があった。まあそれはどんなデジカメでもそんなものなので,オートホワイトバランスってやつが,もっと人間的な視覚センスで機能してくれたらどんなに楽かと思うのだけれど。で,この写真から分かるとおり,色の再現力は良くもなく悪くもなくといったところ。どちらかといえば硬派な絵作りを目指しているようで,一見地味だが,ローエンドのデジカメにありがちな,わざとらしい派手っぽさはない。ただ,低照度下での撮影であったためか,ノイズが気になるところ。

最後に夜景の写真。ストロボ発光禁止の設定以外はフルオートで撮影した。原寸で見ると,ブレなのか,ピンぼけなのか,それともフレアのせいなのか,原因はよく分からないが,全体的にどことなく滲んだような感じである。また,フレアが出やすいようで,観覧車下部の建物は,かなりわけの分からないことになっているが,まあこんなもんだろうか。縮小すると,そんなに汚い感じにはならず,フレアが激しい分,かえって煌びやかでゴージャスな感じに見えないこともない。

というわけで,使うにあたり,光学系もこの大きさに詰め込んでいるのだから,細かいアラはあるのはしょうがない,という割り切りは必要だけれど,そのことを納得した上でなら,思ったより綺麗に撮れるというのが,総合的な印象である。どうせそのまま使うことなどまずあり得ない原寸の写真では色々と見えても,Web で使う大きさ(たとえば 640 x 480 ピクセルとか)にまで縮小して使えば,大抵のことはまず気にならなくなるので。

DiMAGE Xg

2004年7月8日(木曜日) はれ

持ち歩くのに最適なデジカメが欲しくなって,コニカミノルタの DiMAGE Xg を購入した。わたしが現在,ちょい撮り用として普段から持ち歩いているのはニコンの Coolpix E990 なのだが,こいつはそれなりの大きさと重量があり,いつも鞄に入れておくことにはかねてから苦痛を感じていたので,できるだけ軽量コンパクトなヤツが欲しくなったのだ。最近は,薄型で軽量コンパクトなデジカメの品揃えは非常に豊かだが,さてどれを選ぶか。そもそも購入動機がこういうことだから,もちろん最優先なのは外形寸法と重さだけど,ただ小さければ良いというものでもない。欲は言わなくても,カメラとしての性能も,ある程度は重視したいところである。

まず考えたいのが,レンズの善し悪しだ。メーカのサイトにあるサンプル写真なんかを見ていると,こと薄型コンパクトデジカメでは,周辺部がボケ気味になったり,歪んだり,色ズレが出たりと,レンズの不味さがもろに見えてしまっているものが多い。これからすると,コンパクトデジカメほど,レンズにはシビアにならないといけない気がする。次に気になるのが,CCDのノイズである。小型のCCDを使っているとやむを得ないのだろうが,コンパクトデジカメで撮った写真は,ノイズっぽく,ざらついた感じになりがちで,これが目立つのも要注意だろう。まあ,どの機種を選ぼうとも多少のアラがあるのは仕方のないことだが,程度は,メーカや機種によってだいぶん違う。総合的に比べると,やっぱり光学メーカの製品の方がよくできているようだ。

こんな観点で色々と見比べた結果,コニカミノルタのものとニコンのものが最後まで候補に残ったのだけれど,よりコンパクトなボディと,スタイリッシュなデザインで買っていたコニカミノルタに決着した。今日帰宅してからちょっと使ってみて,概ね使いやすいとは思ったけれど,気に入らないのが,専用の Li-ion 電池を充電するときには,本体から取り出さなければならない構造。やっぱり,充電スタンドぐらいは欲しい。わたしは携帯電話と同じ感覚で持ち歩いているので,なおさらだ。

今日はまともな写真を撮る機会がなかったので,撮影した画像は後日。

冷房能力

2004年7月7日(水曜日) くもり/はれ+あづい〜〜

まだ梅雨も明けていないというのに今日なんかほとんど真夏みたいだが,これからさらに本格的な夏を迎えると確実に問題化するのが,ウチの主冷房装置となっているエアコンの冷房能力である。もともと実家の引っ越しのどさくさに乗じて奪い取ってきたものなのであまり文句は言えないのだが,こいつの定格冷房能力は2.2キロワット。一般的には「6畳用」として売られているものなので,何かと発熱源の多い台所と居間とを合わせて10畳ほどある空間を担当する冷房としては,明らかに非力だ。冷えないわけじゃないのだが,いったん部屋が熱気地獄になってしまうと,快適な温度になるまでにし〜〜ばらくかかるので,夕方帰宅して玄関のドアを開けると熱風が吹き出てくるような日には,しばらく不本意なサウナタイムを過ごすことになる。

このエアコンを使い始めた去年は,夏があったのかどうかよく分からないぐらい涼しかったのであまり気にならなかったけれど,今年は猛暑の予感がするし,能力の足りないエアコン(それも10年以上も前の)を無理やり使っていたのでは効率が悪い。そこで,使用状況に適した冷房能力があり,かつ省エネのヤツに買い換えるのが妥当だろうと思っていた矢先,職場の人が,エアコンを買い換えたという話を・・・。聞けば棄てていないというので,これまたどさくさに紛れて,取り外した中古のエアコンを譲っていただいた。こちらは2000年製のもので,最新のものほどの高効率ではないが,現在使っているヤツよりは,かなり良くなっているだろう。定格冷房能力は2.8キロワット。600ワットの差だけれど,この600ワットが思った以上に違うとか。

前のヤツは,いくつかの業者で聞いた工事費用が高すぎて結局,自分で取り付けたのだが,今回はどうしようかなあ・・・。

食品か,食品添加物か

2004年7月6日(火曜日) くもり時々はれ

昨日書いたアカネ色素の話で食品添加物の話を書いていて,ふと思い出したのが「酵母エキス」と「たんぱく加水分解物」だ。最近のいわゆる「自然派」ブームに合わせ,レトルトなどの加工食品には,「化学調味料無添加」といった表示のあるものが多くなってきたが,これは,酵母エキスやたんぱく加水分解物に支えられていると言ってもいい。いずれも,一種のうまみ調味料として色々な加工食品に使われており,その意味では「アミノ酸等」などとして表示される化学調味料と役割は同じだと言えるのだが,業務用の調味料として商品化されている多くのものは,「食品添加物」ではなく「食品」に分類されている(つまり「醤油」なんかと同じ扱い)。このため,たとえ酵母エキスやたんぱく加水分解物を使用していても堂々と「無添加」と表示することができるのだ。

言い方を変えれば,巷にあふれる「無添加」の多くは,食品と食品添加物のグレーゾーンを巧みに利用したレトリックに過ぎない。メーカとしては,無添加が時代の要請なのは分かるが,味は落としたくないと考えるだろうから,従来の化学調味料を別の原料に置き換えることにより無添加を達成しようとするのも,自然な流れであると言える。なので,わたしには,そういう「無添加」の何がそんなに喜ばれているのかがよく分からない。自分も含めて,やたらと化学調味料を使う調味方法が良いとは思わない,という人も多いと思うが,代わりのものを使っているのだから,本質的にそう変わらない。闇雲に「無添加だからいいのだろう」なんて基準でもの買っている「なんちゃって自然派」は,「なんちゃって表示」に踊らされているだけだと思う。本当の本当に無添加だけど味は従来のままなんていう,都合の良いものが果たしてあり得るのだろうか。

最近は何かと,食に関する問題が大きく取り上げられることが多いが,わたしには,「現代の食生活は毒されている」という消費者の幻想に対して,解決策となるべき虚構が次々に提示されている,そんな構図しか見えてこない。すなわち,BSE が騒ぎになれば全頭検査という安全虚構が提示され,化学調味料や添加物が嫌われれば,無添加虚構が示される,とったようなものである。そのすべてが無意味であるとは言わないが,たとえばリスクやコストベネフィットという冷静な観点から見れば,まったく無駄なことをしている事例は枚挙に遑がない。現代の食生活が毒されているのではなく,「現代の食生活は毒されている」という幻想こそが,現代の食生活を毒している元凶ではないか。そんな風に思えてならない,牛丼のない今日この頃。

アカネ色素

2004年7月5日(月曜日) くもり時々はれ+蒸し暑い

食品添加物の「アカネ色素」を既存添加物名簿から消除するという旨の発表が厚生労働省から出され,要するにアカネ色素の使用が禁止されることが決定した。ご存じの方も多いと思うが,従来,アカネ色素のような天然由来の物質は,「食品添加物」としては規制されておらず,1995年に行われた食品衛生法の改正によって初めて,化学合成されたものと同様に「食品添加物」としての規制を受けるようになった。ただし,この法改正の前から使われていた天然由来の添加物については,長年使用されていた実績があるものということで「既存添加物」として分類され,継続使用が認められつつも,必要なものについてはぼちぼちと安全性評価をやっている,というのがここ10年ほどのおおまかな経緯である。

言い方を変えれば,一部の既存添加物の安全性はいまだ不明であるわけで,「調べてみたらヤバいものでした」という話が出てくること自体は,別に驚くべきことではない。むしろ驚くべきなのは,毒性もあれば発がん性もある天然物が,ただ天然物であるというだけで,これまで詳しい安全性の評価もされずに使われてきた点であろう。さてさて,こうした事実に,「合成は悪であり,天然は善である」と信じているタイプの人はどういうリアクションを示すんだろうか。そこまで信仰じみていなくても「自然派」ってのは最近のトレンドだと思うが,天然由来でもヒトに対して何らかの毒性を示す物質なんかいくらでもあるわけだから,安全性という観点では,実に無意味なことである(もちろん嗜好としては良いんだが)。わけの分からない天然物よりも,人工の化合物の方がよほど素性がはっきりしていたりするからねえ。

コナミ!?

2004年7月2日(金曜日) はれ

笑えるとしても業界関係者限定のネタで申し訳ないんだけれど,それは,電子部品の在庫を一覧表にまとめた,かなり古い資料を眺めていたときのことであった。ふとある欄に目をやると,製造メーカ名として「コナミ」と記載されているデバイスがある。なに? コナミ??? コナミといえば,ゲームメーカとして知られるあのコナミぐらいしか思いつかないが,そのコナミが電子デバイスなんてもの作っていただろうか。いや,そんなはずはない。頭に "LM" の二文字が付いている品番は,どう考えてもナショナルセミコンダクタ社のもの。というか,そこに記載されているのは明らかにナショセミの部品なのだが,どうしてこの資料を作った人は,「コナミ」なんかと間違えてしまったんだろうか?

しばらくして,あなるほど,そういうことだったのかと疑問が解けた。実物のICにマーキングされているナショセミの昔のロゴマークを見ると,これが,コナミの昔のロゴマークと似ていなくもないのだ。その証拠に,本当にコナミのロゴがマーキングされているICと並べて撮った,いまとなっては貴重な写真をお見せしよう。似ていると言うには無理があると感じられるかも知れないけれど,普段あまりデバイスを扱わない人にとっては,ナショセミよりもコナミの方がより馴染み深いだろうから,波線のようなものが上下に二本並んでいるロゴマークを見て,思わずコナミだと信じてしまったのかも。余談だが,写真に写っているのは,ファミコンのカセットから取り外したマスクROMで,その多くには,ゲームを作成したメーカの名前が名前やロゴがマーキングされていたのだ。まだ「メガビット」という単位が,ゲームのスケールの指標としてゲーム誌に載っていたりした,1989年の製造。懐かしいなあ。

これと似た話として,四国に住んでいる人には免疫ができていてそう感じなくても,四国以外の人が四国へ行くと,あ,コナミだと思ってしまう現象があるらしい。なぜなら,四国の外では四国電力のロゴを見る機会なんてまずないから,これも街でぱっと見かけると,なんとなくコナミのロゴに見えてしまうんでしょうな。ちなみに,いまはコナミもナショセミも,波線ロゴマークはまったく使っていない模様。コナミは,社名のローマ字表記である KONAMI をそのままロゴとして使っていて,ナショセミは,現在はアルファベットの "N" を丸くしたようなロゴを使っており,ICのマーキングもこちらに変わっている。

続・架空請求

2004年7月1日(木曜日) 曇りのちはれ

先日,「日本情報管理センター」なるところから勤務先に届いたものに続き,今度は同僚の自宅宛に「モバイルクレスト」から架空請求ハガキが届いたそうで,やはり笑いのネタとして社内の回覧に供された。「日本情報管理センター」から届いた知性の感じられないハガキに比べれば,「モバイルクレスト」の方がいくらか上品で,文章は比較的まともだし,レイアウトも比較的美しい。分類するなら,「日本情報管理センター」のは「極道仕立て」で,「モバイルクレスト」のは「カタギの回収会社仕立て」ってところか。受取人をビビらせるためのアプローチの違いが,こういうところに現れているのかも知れない。笑っちゃうのが,赤字で書かれた「ご注意」の部分で,曰く「弊社は最近多発している悪質な架空請求の業者ではありません。貴殿が実際にご利用になった有料番組サイトの正規の回収委託事務所です」だそうで。

「モバイルクレスト」という業者名でググったら,「身に覚えがない掲示板」という掲示板が引っかかった。書き込みを読んでいると,内容を淡々と報告しているだけの人もいれば,わたしのように笑いのネタにしている人もいるが,怪しいとは感じつつビビっている人もけっこういる。そんなものは放っておけばよい,心配はいらない,とアドバイスされても,訴訟や差し押さえといった穏やかではない単語に,後顧の憂いを感じるようである。実は,架空の債権をでっちあげて訴訟を起こし,本物の債権に化けさせてしまう「訴訟詐欺」という手口が実際にある。債権が本物であるかどうかも訴訟の中で判断することだから,架空でも何でも,それらしい形さえ整えればいくらでも訴えを起こせるのだ。だから,架空請求で訴訟になることはあり得ない,みたいなことを書いているサイトも多いが,それは真っ赤なウソである。然るべき手続きを踏めば,架空の債権が本物になることもあり得るのだ。

そうなれば,元が架空の債権であっても払わざるを得なくなるし,差し押さえもあり得る――なんて,ちょっと脅しすぎですかねえ。現実にはまずあり得ないと思います。